緊急時の対応

緊急時の対応

🏠

🔋C1 Laboratory

🏠

🔋C1 Laboratory

🏠

🔋C1 Laboratory

🏠

🔋C1 Laboratory

| 季節 | 月 | イベント |

| 👨🏫 春 | 👨🏫 4 月 | 前期 第1ターム(4/10頃から 🔷 6/10ごろ) 研究計画書 |

| 🔷 夏 | 5月 | 🔷 講演申込 表面技術講演申込 |

|

👨🏫

6

月

👨🏫 芒種 |

第2ターム(

🔷

6/10頃から

8/2ごろ)

✅

表面技術【〆切】

|

|

| 👨🏫 7月 |

✅

表面技術【〆切】

|

|

| 👨🏫 秋 |

👨🏫

8月

👨🏫立秋 |

✅

🗣️

講演申込

|

| 👨🏫 9月 | 👨🏫 表面技術講演大会 | |

| 👨🏫 10月 | 後期 第3ターム(9/30頃から 🔷 11/27ごろ) 👀 論文題目提出 (B4) 👨🏫 中間発表 (B4) | |

| 👨🏫 冬 | 👨🏫 11月 | 👨🏫 219 電池討論会 |

| 👨🏫 12月 | 第4ターム(11/27頃から 🔷 2/14ごろ) 🔷 講演申込 ✅ 中間発表(M1) 論文題目提出 (M2) 支部講演会 | |

| 🔷 冬至 🔷 小寒 | ||

| 👨🏫 1月 | ⛔ 共通テスト | |

| 👨🏫 春 | 👨🏫 2月 🔷 立春 | 講演要旨 🔷 卒業論文 提出、 🔷 卒業研究発表会、 修士論文 提出、 公聴会 |

| 👨🏫 3月 🔷 春分 | 卒業式 電気化学会 |

米沢高等工業学校本館

米沢高等工業学校本館

米沢高等工業学校 が山形大学工学部になってから工学部には高分子、化学、機械、電気の学科があり、高分子化学(H)、材料(T)、応用化学(C)、化学工学(K)、機械工学(M)、精密機械(S)、電気工学(E)、電子工学(A)の専修コースに分かれていた。 そのうち化学系には応用化学系( C1 :電気化学 、C2:分析化学、C3:天然物、C4: 石油化学)があり化学工学系(K1:流体・伝熱、K2:反応工学、K3:粉体工学、K4: プロセス制御)というように それぞれの学問体系に研究室が割り振られていた。 その後、C5:合成化学、C6:無機材料化学、C7:有機材料化学の研究室が増えた。

| 名称 | 概略 | 制御 | 測定 | 装置 | |

|---|---|---|---|---|---|

| クロノポテンショメトリー (CP) |

電圧電気量曲線

電池

の

充放電曲線

過渡応答

など

|

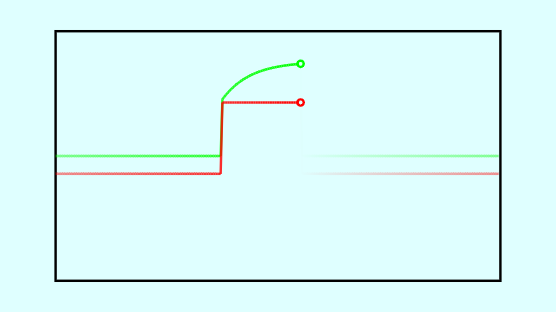

電流 | 電圧 ( 電位 )、時刻 | 🚂 ガルバノスタット、データロガー | |

| クロノアンペロメトリー |

クロノアンペログラム

電流絞り込み曲線など

|

電圧 | 電流、時刻 | 🚂 ポテンショスタット 1 ) 、データロガー | |

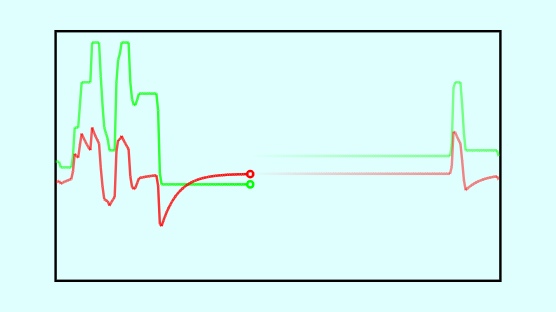

| リニアスイープボルタンメトリー (LSV) |

分解電圧の測定など

|

電圧、掃引速度 | 電流 | 🚂 ファンクションジェネレータ、 🚂 ポテンショスタット、データロガー | |

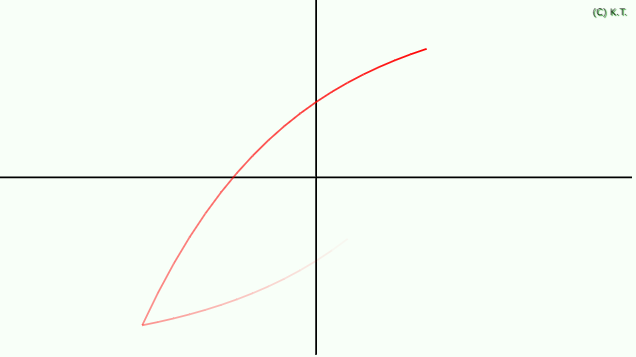

| サイクリックボルタンメトリー ( CV) 2 ) |

|

電圧、掃引速度 | 電流 | 反応種の特定など | |

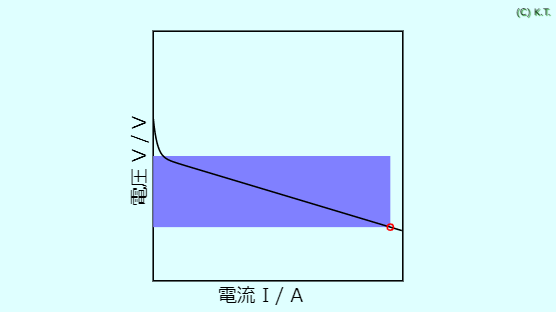

| 電圧電流曲線 |

|

電流 | 電圧 | 電池の内部抵抗 | |

| コンダクトメトリー | 導電率 誘電率 の測定など | 電圧 | 電流 | 🚂 ファンクションジェネレータ 3 ) 、 🚂 ポテンショスタット、データロガー | |

| 交流インピーダンス法 |

導電率

の測定など

|

電圧 周波数 | 電流 | ファンクションジェネレータ、ポテンショスタット、データロガー、 オシロスコープ、 LCRメータ * * |

3-3303ではゴム培地を使った イネの栽培が行われています。

| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 0 -🕣08:50 | 🗑️ 廃棄 * | |||||

| 1 🕣08:50-🕥10:20 | 👨🏫 情報機器の購入からリサイクルまで~スマートフォンに至る歴史~ 情報処理概論 | |||||

| 2 🕥10:30-🕛12:00 | 👨🏫 技術者倫理 | |||||

| 3 🕐13:00-🕝14:30 | 👨🏫 無機工業化学 |

👨🏫

品質管理

化学・バイオ工学実験 |

化学実験Ⅱ | 化学実験Ⅱ | ||

| 4 🕝14:40-🕓16:10 | ||||||

| 5 🕟16:20-🕖18:50 | 工業技術概論 | 応用物理化学特論 |

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 整理 | 赤札作戦、 不要なものを廃棄する。 メールやファイルストレージなどの情報の削除も忘れずに。 |

| 整頓 | どこに何をいくつおくか?定位・定品・定量の 3定。そして看板による見える化。 ストライクゾーンに使用頻度の高いモノを置く。 カンバン方式 の看板は通路に対して直角に棚の左上から丁目表示、棚の上から番地表示。危険箇所にはトラマークの線引作戦。 あんどん方式のあんどんは、高い位置に。 |

| 清掃 | 点検。日常清掃、清掃点検。 ごみ、汚れの発生源を断つ。 問題点の共有。 ヒヤリハット報告。カイゼン報告。 |

| 清潔 | 維持と 管理。 清掃 保全 (メンテナンス)。 清掃チェックシートの作成。 |

| 躾 | 運用と徹底。 情報共有。 決められたルールの遵守。コンプライアンス。 訓練し、習慣化していますか? 清掃 チェックシートの運用 |

整理、整頓、清掃の3つで、3S活動と言う 5 ) 6 ) 7 ) 。

緊急時の対応

緊急時の対応

訓練当日にセコム安否確認システムから通知されますので、各自安否確認を 行ってください。

バルブやコック、そのほかから漏出がないか点検しましょう。 有毒ガスや危険物・毒物・劇物の漏出や、火災があったら大声であたりに伝えます。

火災 爆発 漏洩 地震 事故(けが、急病)【成績の評価】 ・基準 各研究室のガイダンスに従うこと。なお、中間発表会および発表会の評価方法は次のとおりである。評価基準については後日公表する。 (1)卒業研究中間発表会 研究の目的、社会的背景、研究の特色、実験方法、実験データの解析、考察および卒論提出までの展望(研究計画)に関するプレゼンテーション、デスカッションについて総合的に評価する。 (2)卒業研究発表会 研究の目的、社会的背景、特色および研究成果、プレゼンテーションについて総合的に評価する。

関口理希氏のホームページから、卒業論文、修士論文のデータをダウンロードすることができます。

©

2017 M.Sekiguchi

©

2017 M.Sekiguchi

捏造(ねつぞう)、改竄(かいざん)、盗用、は倫理違反。 剽窃チェッカーなどで確認しましょう。

1)

共同研究のデータ等は10年間研究室で保管すること。→共有ディレクトリに保管しましょう。

2)学生が得たデータ、作図したもの等は卒業・修了前に他への使用

(論文、学会発表等)の同意を取っておくこと。→同意書に署名しましょう。

研究のアイディアが全て指導教員に由来するものであり、そこで用いられている手段が全てその教員によって提供されたものであっても、その研究の内容を記述した論文などを書いたのが学生ならば、著作者はその学生となります。 学生の書いた文章や図表等の無断使用は、その由来や扱い方にも依りますが、 著作権法 上違法となる可能性があります。 学術研究の指導の過程において、学生が作成した動画、音声及び写真を含む図表等を、指導 教員が自身の著作物に転載して使用することについて、学生に許諾を得るための様式を作成しました。 学生が作成した文章や図を使用する際には、事前に学生さんの了解を得た上で、 その文章や図を使用する論文の共著者にしておくことが重要となります。 動画、音声及び写真を含む図表等の転載許諾書

第二十三条 学問の自由は、これを保障する。

学問の自由と 大学の自治。 学問とは真理を追究する精神作用と解釈されます。 学問研究の自由、研究発表の自由、 教授の自由などからなります。

憲法(教育の目的)第一条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。。

(教育の目標)第二条 教育は、その目的を実現するため、 学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

教育基本法 教育基本法⑦ 2023 工業技術概論 教育実践演習 事前指導 卒業研究

第八十三条 大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。

○2 大学は、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする第九十九条 大学院は、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥をきわめ、又は高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い、文化の進展に寄与することを目的とする。

出典:学校教育法

○2 大学院のうち、学術の理論及び応用を教授研究し、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とするものは、専門職大学院とする。⑦ q.192 2023 工業技術概論 卒業研究

ポリシー ディプロマ山形大学は、学部の教育課程が定める授業科目を履修し、基準となる単位数を修得し た学生に「学士」の学位を授与する。これによって、以下の能力・知識・態度が身につ いていることを保証する。

出典:山形大学ディプロマ・ポリシー

- 1.専門分野において中核となる学術上の成果を修得し、これを社会生活や職業生活の場 で実践的に活用する能力を持っている。

- 2.健全な批判精神を持つ良識ある市民にふさわしい教養を身につけている。

- 3.言語や情報処理に関する基礎的運用能力を持ち、現代社会に適応するためにそれらを 向上させようとする態度を身につけている。

- 4.探求心をもって自ら問題を発見し、論理的に思考し、解決に導く態度を身につけてい る。

- 5.現代社会の様々な問題に関心を持ち、自己の意見を的確に主張するとともに、自らの 責任を強く自覚し、問題解決のために多様な立場の人と協同することができる。

山形大学工学部は、「自ら新分野を開拓する能力を育てる大学」を教育研究の基本理念とし、学部教育では、「広い視野に立った健全な価値観と、深い専門知識を持ち、人の幸せに貢献できる実践的な工学技術者を目指す人材を育成する」を教育理念としている。山形大学工学部は、学部の教育課程が定める授業科目を履修し、基準となる単位数を修得した学生に「学士」の学位を授与する。これによって、以下の能力・知識・態度が身についていることを保証する。

出典: 工学部ディプロマ・ポリシー

- 工学の基礎知識を身につけ、それらを応用する能力を身につけている。

- 課題に対し、論理的な思考により、計画的にグループで物事を進めて解決を導く能力を身につけている。

- 論理的な思考力や記述力、発表と討議の能力、コミュニケーション基礎能力を身につけている。

- 健全な価値観に基づいた技術者としての倫理観を体得し、グローバルな視点から多面的に物事を捉え先導できる能力を身につけている。

- 自ら新分野を開拓しようとする進取の精神をもって、生涯にわたって学習を維持する能力を身につけている。

- 社会的・職業的に自立する意識、職業選択を自主的に行える能力、及び社会と産業の発展に果敢に取り組む挑戦的な態度を身につけている。

C1は 電気化学 の研究室です。 プロジェクトがあります。 キャビネットには サンプル 、 装置 、 消耗品 、 書籍 、論文などがところ狭しと並んでいます。 プロジェクト ―ベースド・ラーニングを実践しています。 本年度はどんな活動がされているのでしょうか?

研究は米沢キャンパスの3号館、9号館の研究室に拠点を置くが、それに限定されるものではない。 オンサイトでの研究は大いに推奨されるべきである。 ひゃっきん、コメリ、ムサシ、笹原デンキ、ヨーク、ヤマザワ、そのほか地域社会との接点も大切だ。

正しさの追求。 「教授が言ったから」「先輩が言ったから」「政治家が言ったから」・・・ 誰が言ったって間違いは間違い。何が正しいかを追求し続ける姿勢こそ研究のあるべきカタチ。

学会・講演会知る楽しみ、わかる喜びを得てこそ、学問の自由にもとづく研究である。 中谷宇吉郎先生も次のようにおっしゃっています。

もっとも若い人々がたくさん集まって案外みなが面白がって無邪気に喜んでされた測定かも知れないが、その無邪気なそして純粋な興味が尊いのであって、良い科学的の研究をするにはそのような気持ちが一番大切なのである。 良い研究は苦虫をかみつぶしたような顔をしているか、妙に深刻な表情をしていなければできぬと思う人があったら、それは大変な間違いである。

中谷 宇吉郎、 「霜柱の研究」について より

偶然が大きい原因をなしている場合は、その研究にはアマゾン型の要素が強くはいっている。しかし以上に挙げたような例では、偶然に発見された糸口をたどるには、原子論の理論が、大いに必要である。追究して、確認するには、警視庁型の研究方法が用いられるわけである。そして実際のところは、この後者の方が骨が折れ、また深い学識を必要とする。普通、論文として発表されるのは、この部分であって、最初のアマゾン型の部分は、省略されるか、または緒言でちょっと触れる程度である。従って、原子論などの近代物理学では、アマゾン型の研究方法は、もはや立ち入る余地がないように誤解されやすい。 しかし物理学が如何に進歩し、精密化されても、全く予期しない新しいことは、つぎつぎと出てくるもので、アマゾン型と警視庁型との融合したものが、本当の研究なのである。

中谷宇吉郎, 比較科学論 より

新美 南吉、 おぢいさんのランプ 棟方志功の版画挿絵入りでした。「わしのやり方は少し馬鹿だったが、わしのしょうばいのやめ方は、自分でいうのもなんだが、なかなかりっぱだったと思うよ。わしの言いたいのはこうさ、 日本がすすんで、自分の古いしょうばいがお役に立たなくなったら、すっぱりそいつをすてるのだ。いつまでもきたなく古いしょうばいにかじりついていたり、自分のしょうばいがはやっていた昔の方がよかったといったり、世の中のすすんだことをうらんだり、そんな意気地いくじのねえことは決してしないということだ」

挨拶をしよう。オアシス運動というのがある。挨拶の頭文字で オ「おはようございます」または「お疲れさまでした」 ア「ありがとうございます」 シ「失礼します(失礼しました)」 ス「すみません(すみませんでした)」 を日ごろから言えるように心がけようという運動である。

技術とは危険なものを安全に使いこなす知恵である。 無知なことに勝手に手を出したり、誰もいない研究室に誰かが使った正体不明の試薬が転がっていたりしては困るのである。 朝夕しっかり挨拶ができるようになるまでは、実験などするのは言語道断である。

はっきり言って整理・整頓ができない人は研究はできません。 研究とは情報の整理・整頓そのものですから。 毎日の5S活動こそ、研究スキルを身につける第一歩!

技術者倫理: ごえす緒言は背景と目的からなります。 背景は、調査結果です。自分で確かめたことではないので、誰が言っているのか正確に書きます。 自分の文章と他人の文章を区別すること。論文の最初の一歩です。 必ず、「誰々らによると、」ではじめましょう。

まずは教科書の通読。拾い読みではなく通読である。 最初はページをめくるだけでよい。とにかく最後までページをめくろう。 次に声に出すのが良い。意味の理解は後からついてくる。 細かなことに捉われずに音読しよう。 これは素読と言って昔から論語を学ぶのに使われた勉強法である。 「 読書百遍義自ずから見る 」ということわざがある。ことわざは100篇となっているが、一般的な教科書を山大生の学力と資質をもって読破すれば、2~3回ですむこと請け合いである。

次は教科書を書き写す。はじめは抜書きでよい。 これも写経と言って仏典を学ぶのに使われた勉強法である。

いよいよ 文献調査である。 素読と写経で読みと書きの基本を身につけたら、 ネット、図書館などで文献を探してみよう。 英文のときはネットの翻訳サービスを使う。 でも理系の大切な部分は万国共通のデータの記述だから、それほど心配ない。 もしデータが理解できないときは、英語がわからないのではなく、教科書の読み込みが足らないのであるから、 また何度でも読みと書きをやろう。

先輩の論文を読むのも良い。ただし、玉石混交であるから、良い論文を判断できないときは、先生に相談するのもいいかもしれない。 もちろん、良い論文でないからといって、怠けていたと評価するのは間違いである。

他の著作物の一部分を自由に掲載するためには、以下の条件 を満たす必要があります。これらは著作権法の第32条(引用)と 第48条(出所の明示)に基づきます。

例えば、他の著作物中の写真や図 表を転載することは、通常、 この引用の条件範囲を超えると考えられることが多いので、著作権者の許諾が必要です。

著作権者の許諾が必要な掲載を「転載」と言うことがあります。

この転載許諾の場合も、出典は通常明示されます。

参考文献として記述することは、この出典の明示にあたります。

科学技術振興機構.

参考文献の役割と書き方

.

科学技術情報プラットフォーム.

https://jipsti.jst.go.jp/sist/pdf/SIST_booklet2011.pdf, (参照).

準備するものを決めたら、資金や資材( 消耗品、 試薬サンプル、装置)を調達します。 米沢市には、ひゃっきん、コメリ、ムサシ、ヨーク、ヤマザワ、などの店があります。 笹原デンキなどもあります。 ネットで注文することもできます。 リースやレンタルなども活用できます。

読者が再現できるように書くこと。書き上げた実験方法を 物質化学工学Ⅳ の学生に実行してもらおう。 もし、実行できなかったらまだ書き足らないところがあったということだ。 卒業するということは本人がそこからいなくなるということ。 「わからなかったら聞いてね!」では卒業にならないのだということを忘れないようにしよう。

まずは準備するもの。試薬や器具、装置などを書く。 試薬はメーカー、純度などをかっこで示す。 器具もメーカー、型番などをかっこで示す。 こうすることで、読者は必要な試薬や機材を発注できるようになり、再現性が担保できる。

次は手順。何を原料に何を組み立てて、何を作ってゆくのか。原料やしかかり品にも統一した名前を付けよう。 化学は混合、分離、過熱、冷却、加圧、減圧などからなる。このようなひとつひとつの操作を単位操作という。 化学反応を伴わない操作を機械的操作という。

ありのままの現象をよく見ること。発見とは見逃さないこと。客観的観察結果の積み重ねなしには理系の研究は成り立ちません。 さびしい優越感やはかない名誉欲などからくる邪念は目を曇らせ、真実をゆがめてしまいます。まずは「考えない力」を身につけて、クールに観察し、自分の目と手で確かめた当たり前のことに自信を持ちましょう。 繰り返し繰り返し確かめた観察結果はきっとつまらないツッコミを跳ね返す勇気を与えてくれるはずです。

論文は、文章が集まって段落を作り、段落が集まって、節ができ、節が集まって章ができます。 図や 表、 数式や化学式を使います。 物理量にはnomenclatureがあると良いでしょう。

考察では図とともに数式を使うといいでしょう。

まずは 発表申し込みです。申し込み締め切りを把握します。 題目、発表者、登壇者などを決めます。 タイトル詐欺にならないように、発表内容にふさわしい題目にします。 長くなりすぎていないか、抽象的な単語を使わず具体的になっているか、などをチェックします。 一字一句残りますので、誤字脱字に注意です。 変な文字は使っていないかどうかも確認しましょう。 発表が和文でも英文題目も求められることがふつうです。 発表者の所属や住所、英語名などを確認しておきます。

次は要旨の執筆です。提出締め切りを把握します。 発表内容にふさわしい要旨を書きます。

口頭発表の場合、原稿とスライドを準備します。 原稿は音読して確かめます。 読めない漢字や単位の読み方は入念に確かめます。

最後は参加申し込みです。銀行振り込みや郵便払い込み、あるいはクレジットカード払いなどもあります。 銀行口座やクレジットカードの準備は早めに。 住所変更をしていないと手続きが煩雑になることもありますので注意。 海外での発表の場合は、パスポートも必要になります。 宿泊先などを決めます。集合の場所や時刻を記入したアジェンダがあるといいでしょう。 旅程が決まったら出張のための事務手続きを済ませましょう。 用務地、用務場所、イベント名などが必要です。

スーツ、ネクタイ、ワイシャツ、ビジネスシューズ、名刺、パソコン(ACアダプタ、マウス、ポケットWiFi)、ポインターなどプレゼンの準備は整いましたか? 宿泊先や会場までのマップは印刷してもっていった方が便利です。 印刷を忘れたときは、ホテルやコンビニで印刷する方法があります。 事前にスマホにURLなどをメールで送っておくのもよいですね。 学会参加証、新幹線のチケット、キャッシュやクレジットカードも忘れずに。

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/004/gijiroku/attach/1327208.htm

学位論文のうち博士論文については、学位規則(昭和28年文部省令第8号)により、大学による「公表」と作成者による「印刷公表」が義務付けられている。http://current.ndl.go.jp/e1418

学位規則は,博士論文の質を担保するという観点からその公表について規定しているが,今回の改正は,情報化が進展する中,電子形態での公表とすることでその目的をより効果的に達成することを主な趣旨としている。

科学技術振興機構.

参考文献の役割と書き方

.

科学技術情報プラットフォーム.

https:/

🔋

C1

| 交通アクセス

|技術相談| 講演依頼| 見学申込

🔋

C1

| 交通アクセス

|技術相談| 講演依頼| 見学申込