🏠

🏠

🏠

🏠

食べるものがあって、帰って寝る家がある。こんな幸せなことはない。

気候の急激な変動や人口の爆発は、食べものを減らし、住むところを奪う。すると貧困も増える。

貧困から、食べものの奪いあいが起これば、警察権が強まり、民主政治は崩壊し、専制政治に逆戻りする。

必要なのは、どうすればいいかを伝える教育だ。

教育にも二面性がある。劣悪な教育は不幸な結果を招く。とびきり質の高い教育が必要だ。

次に、その教育を施すのは、あなただ。あなたとあなたの子どもたちに、残してやれる何かを大切にするために。

LCCM住宅(ライフ・サイクル・カーボン・マイナス住宅)とは、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)よりさらに省CO2化を進めた先導的な脱炭素化住宅で、建設時、運用時、廃棄時において出来るだけ省CO2に取り組み、さらに太陽光発電などを利用した再生可能エネルギーの創出により、住宅建設時のCO2排出量も含めライフサイクルを通じてのCO2の収支をマイナスにする住宅です。 ※

V2Hとは、 電気自動車の電池を、 住宅の電池(ESS)にリユース することです。 電気自動車の 電池容量は、 40kWh程度とすれば、住宅の電池10kWhの4世帯分に相当します。

しかし安全に リユース するには、バッテリーのインスペクションが欠かせません。

https://www.nedo.go.jp/hyoukabu/articles/201003panasonic/pdf/panasonic_f.pdf https://www.panasonic.com/jp/corporate/technology-design/ptj/pdf/v6002/p0110.pdfいくら優れた断熱材であっても、すぐに建築現場で活用できるとは限りません。真空断熱材には「絶 対に穴を開けてはいけない」という大前提があります。真空断熱材は少しでも穴が開けば真空ではな くなり、断熱性能も一気に下がってしまうからです。

ところが、実際に建材として使ってみようとすると、工務店の大工さんたちが予想以上に無造作に釘 打ちをしていることが判明しました。そこで、建築施工の現場を知ることが、真空断熱材の開発にとっ て急務となりました。

そこで NEDO プロジェクトでは、ハウスメーカーの協力の下、住宅部材・建材に適した形状を検証し てきました。そうした工夫から生まれたのが、真空断熱材の未溶着部を熱溶着して、10cm 角の多分 割気密構造にした「Chip-Vacua」です。 これならば、たとえ1ヶ所に穴が開いたとしても、他の部分の真空状態を保つことができ、形状によっ ては、折り曲げたり丸めたりといったフレキシブルな形状が可能になります。住宅用部材・建材とし ての使いやすさも一気に高まりました。

あなたは、高校で地学を履修しましたか?もし履修しなかったとすれば、それはなぜですか? 資源、環境、大気、海と言った事柄を取り扱う学問分野は、地学(アースサイエンス)と呼ばれます。持続可能な社会へ向けて世界的な取り組みが進む中、日本の高校教育では、地学を履修する生徒は1.2%でさらに減少しています。地学の教員採用もなく、地学を開講しない高校が増えています。学校があっても地学の先生がおらず、地学の授業を受けられないのです。このような状況にあって、エネルギー資源や環境保全に対する姿勢を育むにはどうしたらよいでしょうか?

| 化石燃料 | 生物 | 地質年代 | 場所 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| 石炭 | 陸生・水生植物 | 古生代後期 ・ 🔷 新生代(Cz) 🔷 古第三紀(PG) | 水素 | |

| 石油 | 小型浮遊性生物・藻類 | 水素、 🏞 ガソリン、ガス、灯油、重油 | ||

| 天然ガス |

物質資源としての 炭素資源(化石燃料)は、 水素資源であり、 エネルギー資源です。 炭素資源(化石燃料)を原料とする工業化学を 有機工業化学と言います。 原油から 蒸留で ガソリンエンジンの 燃料となるガソリンなどを分離します。

燃料は引火、発火しやすいので 消防法の 危険物 に指定されるものが多いです。

👨🏫 石油の精製―ガソリン、水素、ナフサ― 👨🏫 石炭と炭素材料

近年、石油 に替わる資源として 石炭 の有効利用が再認識されている 4 ) 。

石炭 は、エネルギー源や化学原料として 第二次大戦までは資源でした 5 ) 。

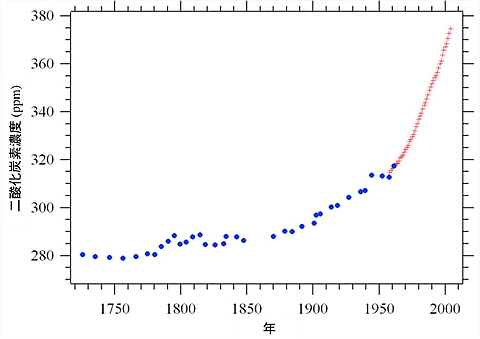

1954年に通産省が石炭合理化計画大綱を作成し、 石炭から 石油 へとエネルギーが変わっていきます 6 ) 。 二酸化炭素は、さらに急激に増加していきます。

| 例 | 説明 | 用途 | |

|---|---|---|---|

| 石炭ガス | 水素 メタン 一酸化炭素 | 燃料 | |

| ガス液 | アンモニア | 硫安 | 肥料 |

| ベンゼン | |||

| コールタール | 軽油 | ベンゼン、トルエン、キシレン | 溶剤、合成樹脂、合成ゴム、合成繊維 |

| 中油 | |||

| 重油 | |||

| アントラセン油 | |||

| ピッチ(残渣) | カーボン 、ピレン | 電極、 炭素繊維 | |

| コークス | 石炭を コークス炉で 乾留して得ます。 製鉄 、カーバイト |

石炭は、 産業革命のきっかけとなる 蒸気機関の 燃料 でした 7 ) 。 日本では明治時代から各地で 炭鉱が掘られて、黒いダイヤと呼ばれました。 1954年 に通産省が石炭合理化計画大綱を作成し、 石炭から石油へとエネルギーが変わっていきます 8 ) 。 オーストラリアなどから輸入された石炭は、いまでも 火力発電の 燃料です。

👨🏫 日本のエネルギー革命(昭和30年代)| 例 | 説明 | 用途 | |

|---|---|---|---|

| ガス分 | メタン、エタン、 水素 | アンモニア合成 燃料電池 | |

| 石油ガス( LPG) | C1~C4留分、沸点35℃以下 | ||

| 軽質ナフサ | C5~C9留分、沸点150℃以下 | 溶媒 ガソリン | 自動車の エンジンの 燃料 |

| 重質ナフサ | C8~C11留分、沸点180℃以下 | 接触改質(リホーミング) BTX ガソリン | |

| 灯油 | C10~C14留分、沸点170℃~250℃ | 水素化脱硫 灯油 | ファンヒーター、航空機のジェット エンジンの c |

| 軽油 | C13~C18留分、沸点240℃~300℃ | 軽油脱硫 軽油 | ディーゼルエンジン 燃料 |

| 重質軽油 | C17~C21留分、沸点300℃~350℃ | 水素化脱硫 重油、硫黄 | 重油ブレンド原料 |

| 常圧残油 | C22~留分、沸点350℃~ | 減圧蒸留 溶剤抽出 | 潤滑油、 ろう アスファルト |

油田から採掘された原油は、タンクに備蓄されます。 精留塔で 分留し、ガソリンや灯油などの 燃料にします。 原油は植物の化石なので、 化石燃料と言われます。 燃焼したあとは、 二酸化炭素として大気中に排出されます。

石油製品中の硫黄は、装置の腐食、悪臭の発生、大気の汚染など悪影響をもたらす。 公害は、 四日市ぜんそくを引き起こした。 *

9 ) 👨🏫 四日市公害と環境未来館@三重県四日市 石油化学工業会 👨🏫 JPCA 石油化学工業協会

1週間にわたる厳しい議論の末にまとめられたのが、いわゆるブダペスト宣言である。すなわち、21世紀の科学の責務(コミットメント)として、20世紀型の「知識のための科学:science for knowledge」にくわえて、「平和のための科学:science for peace」、「開発のための科学:science for development」、「社会における、社会のための科学:science in society, science for society」という新しい責務が加えられたのであった。

地球温暖化を少しでも抑制するには、二酸化炭素排出を抑制するのが急務だ。

では、なぜそうしなくてはならないのか。具体的にどうすればいいのか。 それに必要なのは、質の高い教育だ。

二酸化炭素の 生成熱 を熱化学方程式で表すと下のようになります。

| 温室効果ガス | 地球温暖化係数 | 原因となる人間活動 |

|---|---|---|

| 二酸化炭素 | 1 | エネルギー アンモニア の製造、ソーダ石灰ガラス又は 鉄鋼 の製造、 ソーダ灰の製造、 エコキュート |

| メタン | 25 | 稲作など |

| 一酸化二窒素(亜酸化窒素)N2O | 298 | 廃棄物等の焼却もしくは製品の製造 の用途への使用・廃棄物燃料の使用 |

| 🏞 HFC(R32) | 675 | 最近の エアコン 、 ネオキュート 、 エコワン |

| HFC(R410A) | 2090 | 古い エアコン |

熱サイクルでは、冷媒を必要とします。

温室効果ガス排出量tCO2は、 鉄鋼業、 石油製品 ・ 石炭製品製造業、 窯業・ 土石製品製造業、化学工業、 パルプ・ 紙・紙加工品製造業などで多くなっています。

👨🏫 三井デュポンフロロケミカル清水工場@静岡県静岡市 👨🏫 ダイキン淀川製作所@大阪府摂津市CAFE規制では、二酸化炭素排出量が95g/kmを超えたら、メーカーにペナルティ(罰金)を課しています。 二酸化炭素排出量の算出もTtWではなく、WtWのへパラダイムシフトしています。 たとえ車両がEVだとしても、その電気が化石、石炭、天然ガスでは発電するときに二酸化炭素を排出しているだろう、ということです。

2025年8月15日の CO2 濃度は、 推定450ppm。 この100年間で、地球大気中の二酸化炭素の 濃度は1.4倍になった。 前史時代の二酸化炭素濃度は、280ppmでほぼ一定だった。 石炭 を使い始めた産業革命から指数的に増加を始めた。 石油を使い始めてからは指数項が加わった。

日本の 炭素強度は、580gCO2eq/kWh

今、地球がヤバい。 脱炭素社会 には 再生可能エネルギー の活用が必須。そのためには、 電気エネルギーを 備蓄 する電池が必須なのだ。

過去1万年、 地球の温度は15±1℃に保たれてきました。主な温暖化ガスとして、 CO2、CH4、フロンなどがあるが、排出量が桁違い多いCO2が原因物質とされています 10 ) 。

気象庁のデータ によると 2018年8月23日(木) 昭和51年の観測開始から史上最高の37.7℃を観測しました。 * 山形地方気象台によると、2025年7月26日の最高気温は米沢38.4度と観測史上最高を記録しました。

米沢高等工業学校本館の理化教室の黒板の裏側には、実験準備室があり、教員が演示実験することができました。

広葉樹林を形成するブナは雨や暑さに弱いのです。2020年は、地球温暖化のため長梅雨で、秋になっても猛暑が続きました。しかも森林を冷やす積雪も少なかったのです。ブナの実がは凶作となりました。

ブナの実がが凶作になるとクマは行動範囲を広げて、餌を探し求めます。地球温暖化のためにクマがいつ市街地に出没しても不思議ではない状況になってしまったのです。そんな状況下、 2020年9月28日、米沢市市街にクマが目撃されました。

米沢は自動車がないと不便。そんな個人の利益のためにガソリン自動車を使い続けた結果、地球は温暖化し市街地へクマが出没するという全体の利益を損う結果を招きました。典型的な囚人のジレンマです。米沢近郊にクマが出没しないように、技術者としてできることは何かを考察してみましょう。

地球規模の環境問題や資源問題については国境が存在しない。 政府による警察権を発動しようとすると、国際紛争になりかねない。 アナーキーな状態で、いかに囚人のジレンマと向き合うか。 まさに技術者としての倫理が求められる。

市街地に出没しているクマに不安を抱いても、それが自分がガソリン自動車を使って地球を温暖化させているせいだという自覚を持っている人は少ない。教育が十分受けられない発展途上の国でプラスチックごみをポイ捨てするのと大差なありません。どうなるか知らなければ、質の高い教育を取り戻すにはどうしたらいいか?

あなたは、高校で地学を履修しましたか?もし履修しなかったとすれば、それはなぜですか?

資源、環境、大気、海と言った事柄を取り扱う学問分野は、地学(アースサイエンス)と呼ばれます。持続可能な社会へ向けて世界的な取り組みが進む中、日本の高校教育では、地学を履修する生徒は1.2%でさらに減少しています。地学の教員採用もなく、地学を開講しない高校が増えています。学校があっても地学の先生がおらず、地学の授業を受けられないのです。このような状況にあって、エネルギー資源や環境保全に対する姿勢を育むにはどうしたらよいでしょうか?

石器が発明されてマンモスが絶滅したことで、現在誰か損害を被った人はいるのか?

石器が発明されてマンモスが絶滅したことで、現在誰か損害を被った人はいるのか?

p.138 環境問題の原点

ぎ人類は、 産業革命で、さまざまな 材料を手にして飢餓から解放されるかわりに、劣悪な労働環境を受け入れました。 11 ) 同時に大気中の 二酸化炭素が増え始めました。

人類はさまざまな材料を使い、道具を作り、文明を発展させてきた。 産業革命 によって動力を手に入れたあと技術の発展はさらに急激になった。

熱機関が発明されたことで、現在誰か損害を被った人はいるのか?

熱機関が発明されたことで、現在誰か損害を被った人はいるのか?

◆途上国の人口増加の原因は

自給自足をしている社会では、人口は安定しています。 食料の生産・供給量以上に人口が増えることはないからです。 人口増加を起こしている国々は先進国の植民地だったか、現在先進国に「資源」や「換金作物」を輸出している国です。 貨幣が入ってきて一時的に食糧の供給が増え、人口も増えたのです。

※換金作物とは? コーヒー、紅茶、バナナ、ナタデココ、ゴム、小麦、綿、木材、石油、鉄、ダイヤモンドなど

教科書(まずは工場見学)に紹介されている工業製品をひとつ取り上げ、なぜ資源を消費してまでそれを作らなければならなかったのか議論してみよう。

教科書(まずは工場見学)に紹介されている工業製品をひとつ取り上げ、なぜ資源を消費してまでそれを作らなければならなかったのか議論してみよう。

アニメ「君の名は」と国からの助成金。

ゲームは純然たる娯楽であって、顧客は最終消費であり、生産性はない。

長く遊べるのがお得なゲームという状態から拘束時間は増える。

ポケモンGo!などのスマホゲームが発明されたことで、現在誰か損害を被った人はいるのか?

ポケモンGo!などのスマホゲームが発明されたことで、現在誰か損害を被った人はいるのか?

| 技術者倫理と技術倫理が問われる場合。 | 代表的事例 | |

|---|---|---|

| 技術者倫理 | 技術者 個人の判断が問われる場合。 | |

| 1. | 故意に危害を加えようとして技術を行使した場合 | オウム真理教サリン事件 |

| 2. | 危害がおよぶのを知りながら、あえて技術を行使した場合 | フォード・ピント事件、 耐震強度偽装事件 |

| 3. | 危険がある事実をかくして、危害をおよぼした場合 | 三菱自動車欠陥車隠し |

| 4. | 危険があるとの 情報を得ながら、無視して技術を行使し、危害を及ぼした場合 | サリドマイド事件、薬害エイズ事件、 チャレンジャー事故 12 ) |

| 5. | 危険がおよんでいるとの指摘を受けながら、対策を怠り、被害が拡大した場合 | 水俣病 アスベスト、カネボウ化粧品による白斑発症事件 |

| 6. | 危害がおよんでいるとの訴えを、官憲の力に頼って抑え込もうとした場合 | 足尾銅山鉱毒事件 |

| 7. | 十分な注意を怠ったため、危害をおよぼした場合 | 森永ヒ素ミルク事件、カネミ油症事件、 雪印乳業食中毒事件 |

| 9. | 必要な安全対策をとらずに技術を行使し、危害を及ぼした場合 | インド・ボパール殺虫剤事故 13 ) 、 エクスポランド・ジェットコースター事故 |

| 11. | 不適切な技術を行使したために危害を及ぼした場合。 | 核燃料工場臨界事故 |

| 12. | 危害を及ぼすことはなかったかが、法令違反を隠したことが明らかになった場合 | 原子炉トラブル隠し |

| 14. | 社会に問うことなく、危険が予想される技術を行使して、危害を及ぼした場合 | ファイル交換ソフト「ウィニー」事件 |

| 16. | 他人の知的財産権を侵害して、技術を行使した場合 | |

| 技術倫理 | 技術者 個人の判断で対応できない場合。 | |

| 24. | 大きな危害をもたらすと喧伝されたが、それほど深刻な問題ではないと明らかになった場合 | 水銀法食塩電解、焼却炉ダイオキシン、内分泌かく乱物質 |

| 25. | リスクの評価の誤りが重大な事故をもたらした場合 | 原子力発電 |

| 26. | 社会的な合意が不十分なまま、技術が行使されるのではないかとの危惧がもたれている場合 | 遺伝子操作技術、クローン技術 |

| 27. | 人類の活動が拡大しすぎたために、技術が危機をもたらしている場合。 | 地球温暖化 |

| 28. | 非人道的軍事目的に技術が行使される場合 | 核兵器、 生物化学兵器、対人地雷 |

SDGs

SDGs

SDGs

気候変動に具体的な対策を

SDGs

SDGs

SDGs

気候変動に具体的な対策を

SDG 13は、気候変動とその影響と闘うばかりでなく、気候に関連した災害や自然災害に対応するレジリエンスを構築するための緊急な行動を求めている。

気候変動の緩和、適応、影響軽減及び早期警戒に関する 教育、啓発、人的能力及び制度機能を改善する。

地球温暖化や大気汚染については国境が存在しないため、政府により警察権の発動が難しく アナーキーな状態での問題の解決が求められる。

環境ビジネスのインセンティブをどうするべきでしょう。

儲からなければ、誰も環境問題に取り組みません。

質の高い教育を受ける機会に恵まれ、不安のない生活に恵まれ、倫理観に基づいて行動できる人はそう多くないでしょう。

「LED照明で省エネに取り組んでいます」というキャッチフレーズで、企業イメージをよくして売り上げを伸ばし、 省エネ補助金などで少しでも損失を減らす努力をするしかないのです。 (2020省エネ補助金と省電力補助金と終わり)

それでも、そういう状況を、容認する姿勢も必要です。 多くの人は、なんとなくありがたい雰囲気になんとなくお布施を払うからです。

もともと環境や資源の問題は、ゲーム理論でいうところの「囚人のジレンマ」なので自分ファーストで何のルールもなければ破滅へと向かいます。ですから環境ビジネスは、適正処理価格を定める法規制や、ISOなどのルール、SDGsのような国際手的な規範で、利得表の書き換えがあって成立します。このような制度ではインセンティブを与えるのに、政府が補助金を与えることが多々あります。

固定価格買取制度(FIT)、サプライチェーン補助金、SDGs補助金、などなど挙げれば枚挙にいとまがありません。しかしながら、こういった制度は期限があるので、「太陽光成金」などと呼ばれるような早いもの勝ちの構図になり、そのほかの人にとっては単なる増税にしかならないという弊害もあります。

このような背景を踏まえ、もし、自分が環境ビジネス分野に就職するとしたらどんな業種がもっとも長期的に収益が見込めるか、実際に会社を調べて検討してみましょう。

このマークは本説明資料に掲載している引用箇所以外の著作物について付けられたものです。