科学技術振興機構.

参考文献の役割と書き方

.

科学技術情報プラットフォーム.

https:/

🏠

🏠

🏠

🏠

3000℃が作る航空部材―窯業―

3000℃が作る航空部材―窯業―

| 部門記号 | 説明 |

|---|---|

| A.土木及び建築 | 一般・構造/試験・検査・測量/設計・計画/設備・建具/材料・部品/施工/施工機械器具 |

| B.(一般機械) | 機械基本製図 /機械部品類/FA共通/工具・ジグ類/工作用機械/光学機械・精密機械 |

| 👨🏫 C.(電子機器及び電気機械) | 測定・試験用機器用具/材料/電線・ケーブル・電路用品/電気機械器具/通信機器・電子機器・ 部品 /電球・ 🚂 照明器具・配線器具・電池/家電製品 |

| 👨🏫 D.( 自動車) | 試験・検査方法/共通部品/エンジン/シャシ・車体/電気装置・計器/建設車両・産業車両/修理・調整・試験・検査器具/自転車 |

| 👨🏫 F.( 船舶) | 船体/機関/電気機器/航海用機器・計器/機関用諸計測器 |

| 👨🏫 G.( 鉄鋼) | 分析/原材料/鋼材/鋳鉄・銑鉄 |

| 👨🏫 H.( 非鉄金属) | 分析方法/原材料/伸銅品/その他伸展材/鋳物/機能性材料/加工方法・器具 |

| 👨🏫 K.(化学) | 化学分析・環境分析/工業薬品/石油・コークス・タール製品/脂肪酸・油脂製品・バイオ /染料原料・中間物・ 染料 1 ) ・火薬/顔料・塗料/ゴム/皮革/プラスチック/写真材料・薬品・測定方法/試薬 |

| 👨🏫 L.( 繊維)) | 試験・検査/糸/織物/ 繊維製品/繊維加工機器 |

| 👨🏫 M.(鉱山) | 採鉱/選鉱・選炭/運搬/保安/鉱産物 |

| P.(パルプ及び紙) | パルプ/ 紙 2 ) /紙工品/試験・測定 |

| Q.(管理システム) | 標準物質/ 管理システム等 |

| R.( 窯業) | 陶磁器 / 耐火物・断熱材/ ガラス・ガラス繊維/ほうろう/ セメント/研磨材・特殊窯業製品/ 炭素製品 /窯業用特殊機器 |

| S.( 日用品) | 家具・室内装飾品/ガス石油燃焼機器・食卓用品・台所用品/身の回り品/はきもの/ 🚂 文房具・事務用品/運動用具/娯楽用品・ 🚂 音楽用品 |

| Z | 物流機器/包装材料・容器・包装方法/共通的試験方法/溶接/放射線/マイクログラフィックス/基本/環境・資源循環/工場管理・ 品質管理 / 単位 |

標準化の対象にデータ、サービス、経営管理等を追加し、「日本工業規格(JIS)」 を「日本産業規格(JIS)」に、法律名を「産業標準化法」に改めました。

人類は、 産業革命で、さまざまな材料を手にして飢餓から解放されるかわりに、劣悪な労働環境を受け入れました。 3 ) 同時に大気中の 二酸化炭素が増え始めました。

ぼくらがまだホモサピエンスと呼ばれる前から人類は火を使ってきた。 夜に明かりをとったり虫やほかの獣をよけたり。 食べ物に火を入れることで、食あたりもしにくくなった。

ぼくらが石器をつかうようになって、いろいろ工夫しているうちに火を入れることで焼きしまることを見つけ出した。 ついで土を使うことで自由自在にかたちを保存できる土器もつくれるようになった。

薪を燃やしたときの炎はたかだか700度。 うまく空気を吹き込むことで炎の勢いを増して丈夫で美しく機能的な土器を作れるようになってきた。 もっともすばらしい発明は、そこに食材と水と灰をいっしょにいれて煮込むことだった。 土器(ポット)と灰(アッシュ)を使った料理は、ぼくらがホモサピエンスと呼ばれて数千年を経た今でも ポタージュという名残りとなっている。

土器、陶器、磁器とより硬く美しい器を作るために必要なことは よい土を探すことと、よい薪を探すこと、そしてそれらを高温で焼き上げるよい窯を作ることだった。 より高温にするためには熱エネルギーできるだけ外に逃げないように窯に閉じ込めると同時に 燃料である薪に空気を効率よく送ることが必要だった。 燃焼速度を最大限に上げて窯の中に閉じ込めることで、 ぼくらは1200度にもなる温度を手にしたのだった。 このぐらいの温度で焼き占めた磁器は弾くとチンチンと金属的な響きがして、 割った端面は貝のように滑らかだった。 釉薬をぬって焼き上げた磁器の表面はきらきらと輝き 美しい色彩であるときは繊細な模様がまたあるときは豪奢な絵柄が描かれた。

| 金属材料 | 非金属材料 | 複合材料 | ||

|---|---|---|---|---|

| 鉄鋼材料 | 非鉄金属材料 |

セラミックス ガラス |

高分子 🏞 ゴム |

|

|

炭素鋼

合金鋼

鋳鉄

鋳鋼

|

金・銀

・

銅

マグネシウム

ニッケル

チタン

亜鉛

|

🏞

石材

|

繊維強化プラスチック

繊維強化金属

鉄筋コンクリート

金属強化セラミックス

|

|

材料は、その材質の違いにより金属材料と非金属材料に分類されます 4 ) 。

狭い意味で、材料といったとき、常温常圧で固体の 状態の 物質を指すことがあります。

純物質としての 金属は、柔らかすぎるので、混合物の合金が使われます。広い意味での混合物の固体材料を複合材料と呼ぶことがあります。

| 化学結合の種類 | 結晶 | 性質や特色 | 物質の例 |

|---|---|---|---|

| イオン結合 | イオン結晶 | 固体 は 導電率が小さい(絶縁体)。水溶液や溶融塩は 導電率が大きい。 ( キャリア :イオン)。 | 塩化ナトリウム、塩化銀、水酸化ナトリウム |

| 共有結合 | 分子結晶 | 分子式 で表す。融点や沸点は低い。 | 酸素、アンモニア、水※1、ドライアイス |

| 共有結合の結晶 | フェルミ準位 はバレンスバンド中にあり、電子はそこに局在化している(共有電子)。 局在化した電子の負電荷と原子核の正電荷で結合している。 黒鉛や 導電性高分子は、π電子共役系の非局在化した電子により例外的に電気を通す。 | ダイヤモンド、 黒鉛、 🏞 ケイ素 水晶 、石英※2 | |

| 金属結合 | 金属の結晶 | 導電率 が大きい( キャリア : 自由電子)。 コンダクションバンド中にフェルミ準位があるので、電子が非局在化している。 | 銅、亜鉛、 🜀 アルミニウム リチウム |

※1.水分子は共有結合に分類されるが、液体の水はわずかに電離して電気を流す。 このイオン結合的な性質を、極性分子と表現する。

※2.ケイ酸塩のケイ酸はイオン結合に分類されるが、共有結合としての性質が強く、焼成などで成型することができる。

ケイ素と酸素の結合は、共有結合とイオン結合の中間。それがガラスをはじめとした多彩なセラミックス材料を生み出します。

陶芸の歴史 勝手に陶芸を科学する http://igloss.web.fc2.com/cray/firing.htm| 半導体の種類 | 結晶 | 性質や特色 | 物質の例 |

|---|---|---|---|

| n型半導体 | 酸素不足酸化物 | Ta2O5-x | |

| 金属過剰酸化物 | Mi X ⇄ Mi . + e ' | Ti1+yO2 | |

| p型半導体 | 金属不足酸化物 | Ni1-yO ,Co1-yO | |

| 酸素過剰酸化物 | Oi X ⇄ Oi ' + h . | UO2+x |

欠陥は、 クレーガー=ビンクの表記法で表されます 8 ) 。

| 粉体の例 | 粒径 /μm | 説明 | |

|---|---|---|---|

| アセチレンブラック | 0.1 | アセチレンを不完全燃焼させて作る炭素材料(気相合成) 電池の 導電助剤に使う | |

| フライアッシュ | 0.5 | 石炭火力発電所で微粉炭を燃焼した際に発生する石炭灰のうち、集塵器で採取された灰のこと * | |

| タルク | 1 | ||

| 白亜(チョーク) | 1 | ||

| 噴霧スズ粉 | 10 | ||

| 還元鉄粉 | 100 | ||

| ポリスチレンラテックス | 1 |

固体の微粒子の集まりを粉体と言います。 セメント工業や薬品工業などで粉体を取り扱います。 固体と粉体がかかわる製造工程は、 固体の粉砕、固体の混合、固体と固体の反応、固体と液体の反応、固体と液体の分離(乾燥)などからなります 9 ) 。

単位質量の 粉体 の全表面積を、 粉体 の比表面積と言います。 一定量の固体を粉砕すると、 その表面積は粒径にほぼ反比例して増加します 10 ) 。

土器・陶磁器 セメント

カオリナイトは、陶磁器の原料になります。 ヘクトライトは、化粧品の原料になります。 モンモリロナイトは、鋳造鋳型の原料になります。 いずれも、セラミックスラリーのチクソトロピーが重要です。

| 族 | 種 | 化学式 | 製品名 | 製造方法 | 用途 |

|---|---|---|---|---|---|

| カオリナイト (1:1層) | カオリナイト | 1:1層で、層間に水がないため、焼結可能。陶磁器などに使う(※)。 | |||

| スメクタイト (2:1層) | モンモリロナイト |

Nax(Al2-xMgx)Si4O10(OH)2·4H2O(X<0.33)

|

クニピア-F | 精製 | ベントナイトの主成分。 1:2層で、高温でも固まらない。鋳鉄の鋳型などに使う。 |

| Li+モンモリロナイト |

Lix(Al2-xMgx)Si4O10(OH)2·4H2O(X<0.33)

|

クニピア-M | 精製 | ||

| サポナイト |

NaxMg3(Si4-xAlx)O10(OH)2(X<0.33)

|

スメクトン-SA | 水熱合成 | ||

| スチーブンサイト | Na0.3Mg3-xSi4O10(OH)2 | スメクトン-ST | 水熱合成 | ||

| ヘクトライト | Na0.3(Mg,Li)3-xSi4O10(OH)2 | スメクトンSWN | 水熱合成 | ||

| ヘクトライト-F | スメクトンSWF | 水熱合成 |

粘土は、SiO4四面体が平面状に結合した 造岩鉱物です。

カオリナイト(高陵石) スメクタイト モンモリロン石(モンモリロナイト) 絹雲母(セリサイト) イライト 海緑石(グローコナイト) 緑泥石(クロライト) 滑石(タルク) 沸石(ゼオライト)

鉄筋コンクリートの老朽化について化学的に考察し、将来にわたる社会インフラの維持をどのようにすべきか議論しなさい。

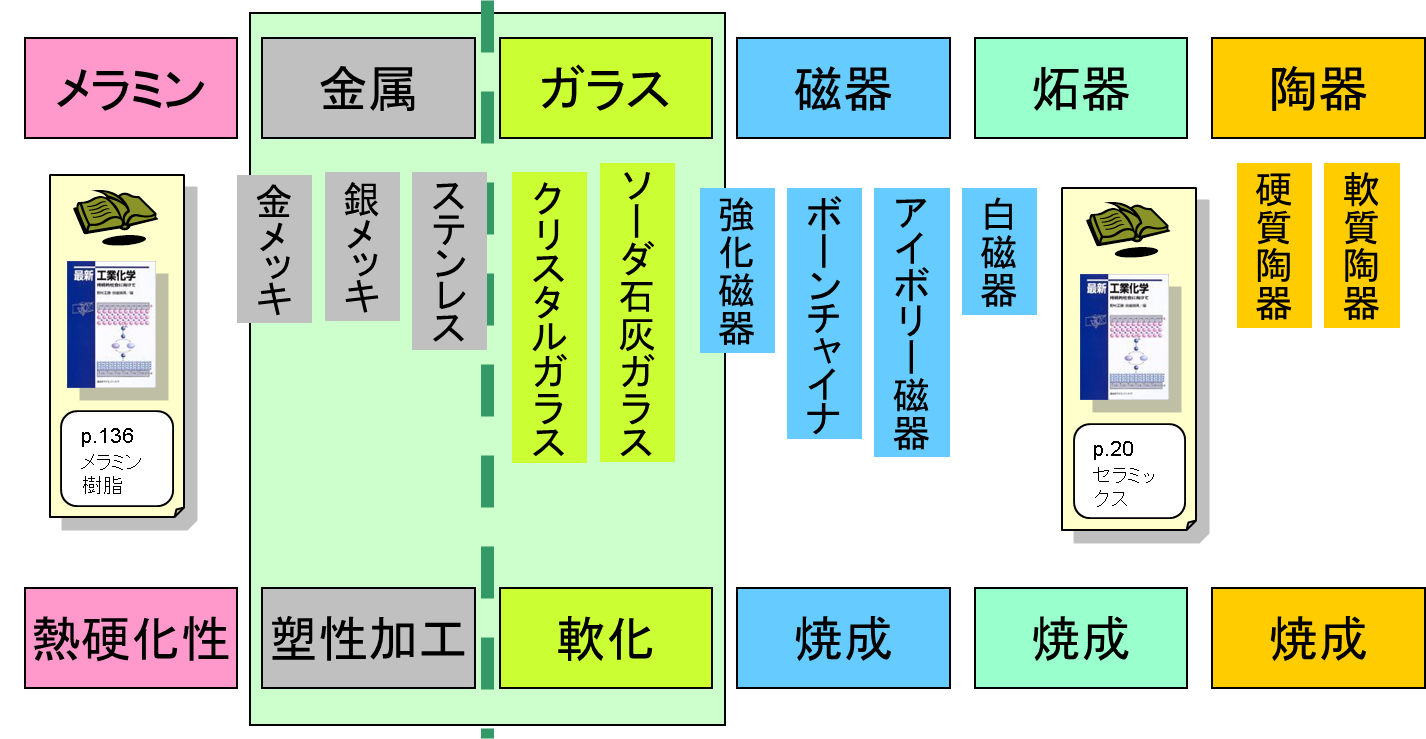

ガラスや陶器は 不燃性ごみです。

ガラスはケイ素と酸素の 共有結合からなるが、結晶構造が不規則であり、明確な融点を持たない。 温度を上げると徐々に柔らかくなる性質がある。 この性質を利用してガラス細工をはじめいろいろな形状が作られる。

缶詰と瓶詰めを較べてみよう。 いずれもナポレオンの時代に戦争の食糧確保のために開発された。

主な缶は スチール缶と アルミ缶だ。 金属結合からなる金属は塑性変形できる。

魔法びん記念館

資源物(缶・びん)の出し方

魔法びん記念館

資源物(缶・びん)の出し方

| 種類 | 規格など | 伝送路 | 通信速度 | 特徴 | 業者など |

|---|---|---|---|---|---|

| 光回線 | FTTH 2008頃~ | 光ケーブル ※ | 高速 | 固定 | NTT東日本・NTT西日本(サービス名:フレッツ光) KDDI(サービス名:auひかり) NCV など |

| モバイル |

3G(2024年に廃止) 4G/LTE(地方未対応) 5G(首都圏のみ) |

電磁波 | 低速 | 移動または固定 | FOMA(NTTdocomo)(3G)、 Xi(クロッシィ)(NTTdocomo)(4G/LTE)、 UQコミュニケーションズ(サービス名:WiMAX)など |

| 電話回線 |

ADSL(2024年に廃止) ISDN(2024年に廃止) |

電線(メタリックケーブル) | 低速 | 固定 | NTT東日本・NTT西日本(サービス名:フレッツADSL)、 NTT東日本・NTT西日本(サービス名:INSネット) |

ガラスは情報も運びます。 銅線だった電話線が、ガラスファイバーとなりました。

石英ガラスを使った光ファイバーの製造法として気相軸付法があります。 プラスチック を使った光ファイバーはLANなどに使われます 13 ) 。

圧電体としてのセラミックスは、ライター、 圧電スピーカーなどに使われます。

| 端末 | 出力装置 | 情報 | |

|---|---|---|---|

|

スマートディスプレイ ・スマホ・PC |

📱 ディスプレイ | 映像 | |

|

スマートディスプレイ ・スマホ・PC |

🔊 スピーカー | 🎵 音声 | |

| PC | プリンター | 印刷 |

碍子 圧電素子、 積層コンデンサ

ハードカーボン、ソフトカーボン、ダイヤモンド、DLC、活性炭、人造グラファイト(黒鉛)、炭素繊維、カーボンナノチューブ(CNT) 籾殻燻炭

炭素材料は、 導電性があるので、 電池 の導電助剤として使われます。

電池の内部抵抗は、過渡応答や 交流インピーダンス法で、評価されます。

炭素材料は古代から使われてきた。 その主な製法は有機物の蒸し焼きだ。 黒鉛化するには 3000度 が必要だ。 そのような高温はもはや化学エネルギーで作り出すことはできず、電気エネルギーを使った電気炉で作る。 カーボンナノチューブなどはアーク放電のようなプラズマ状態を利用し、そのアークの 温度は 10000度に達する。

| 分類 | 細目 | 説明 | ||

|---|---|---|---|---|

| 天然炭素材料 | 石炭 14 ) | |||

| 天然黒鉛 (グラファイト、石墨 15 ) ) | 鉛筆、 リチウムイオン二次電池( 負極) | |||

| 合成炭素材料 | 木炭 | たたら製鉄 | ||

| 人造黒鉛 16 ) | ピッチ を加熱して合成します。 | |||

| 活性炭 | ||||

| オイルファーネスブラック | ||||

| 気相合成炭素 | アセチレンブラック | 🧬 | ||

| カーボンクラスター | フラーレン | |||

| カーボンナノチューブ(CNT) | ||||

| カーボンナノホーン(CNH) |

黒鉛は、ダイヤモンド、無定形炭素とともに炭素の同素体である 17 ) 。 無定形炭素は、燃えるが、黒鉛は、燃えない。 だから、製鉄の高炉用炉材として使う。 化学的に安定で、耐熱性もあり、潤滑性もあるので、鉄砲の内張にも使われた。

黒鉛は、面内で高い 導電率を示す。 アルミニウム溶融塩電解の アノード、 食塩電解の アノードに使われます。

鉄の 融点 Tm はおよそ 1538 °C 。 とても容器が持たない。 だからコークスと混ぜて高炉に入れる。

👨🏫 石炭と炭素材料アセチレンブラックは、リチウムイオン電池の正極導電助剤としてよく使われます。粒径が小さく、充填効率が良いのでエネルギー密度の向上が期待されるからです。ABの導電機構は、基本的にはグラファイトと同じです。六角網面が球状に重なったオニオン構造をとり、それがクラスターを作り、ABの一次粒子となっています。

カーボン材料の表面はほとんど水素です。 官能基は、解放型とラクトン型に分類されます。 官能基の分析は、熱分析などによりますが、精度を上げることは困難です 19 ) 。

🏞アセチレンブラック熱エネルギーの示強因子です。

熱エネルギー=温度×エントロピー

温度を長さに変換するには、物質の体積膨張を使う。それが 液体封入ガラス温度計だ。

温度計を検索してみましょう。

科学技術振興機構.

参考文献の役割と書き方

.

科学技術情報プラットフォーム.

https:/

野村正勝・鈴鹿輝男.

最新工業化学―持続的社会に向けて―

.

講談社サイエンティフィク, , 270p.

ISBN:978-4-06-154320-1, (参照 p.84).

このページは初学者が気楽に読めるように脚色されています。 実在の人物や団体、史実、用語の厳密な定義などに必ずしも忠実とは限りませんのでご了承ください。

2024年1月21日 松木健三名誉教授がご逝去されました。