🏠

🏠

🏠

🏠

太陽がくれた1キロワット毎平米―エネルギープラント―

太陽がくれた1キロワット毎平米―エネルギープラント―

| 状態 | 備蓄 | 輸送 | ||

|---|---|---|---|---|

| モノ | 野積み(固体)、タンク 1 ) (液体) ・ボンベ(気体) | 拡散(🧪化学イオン、🔥熱)、対流(🧪物質、🔥熱)、 🖱 泳動(🧪イオン) | ||

| エネルギー | 電池 | 送電(電気)、輻射(🔥熱、🌟光) | ||

| 情報 | ダウンロード・記録 | ストリーミング配信・ 通信 | ||

| カネ | 預貯金 |

時間。 静的か、動的か。 ためておくか、動かすか。 平衡論か速度論か。 コンデンサか抵抗か。

米沢キャンパスだけで、 1500kWもの 電力を使っています。 太陽光発電で賄えるのは、 昼間の日光があるときで、せいぜい30kW。 再生可能エネルギー の太陽光だけでは、電気が全然足りません。

スマートグリッドでは、 センサーを使って電力を計測し、インターネットの通信を使って、発電量を制御します。気候に左右されやすい再生可能エネルギーでは、余剰電力を電池に蓄えます。

ぼくらがホモサピエンスと呼ばれるずっと前から太陽は照り輝いていた。 そしてこれからも少なくともぼくらがホモサピエンスの殻を脱ぎ捨てたあともずっと 太陽は照り続けているだろう。 太陽定数 =約1.37kW/m2の恵みで全てのDNAの活動が支えられている。 少なくとも今までは。 DNAの活動であまった エネルギーは気が遠くなるような長くて穏やかな時の流れの中で 石炭や石油の化石燃料として地中深くに蓄えられてきた。

地球の上空で垂直に降り注ぐ太陽のエネルギーは、 太陽定数と呼ばれる。 太陽定数の値は、 1.37kW/m2である。 地球表面全体で平均した太陽放射エネルギーは、0.342kW/m2で、 太陽定数の1/4にあたる。 4323.3912kJ/cm2 : 499.2624kJ/cm2 :1032641.98812cal/cm2

入射した太陽エネルギーのほとんどは、地球から放射され、地球は熱平衡の状態にある。 産業革命以降のの人類の活動による二酸化炭素濃度の上昇で、熱平衡が崩れ、温暖化が進んでいる。

入射した太陽エネルギーの0.1%が光合成に使われる。化石燃料は、この0.1%のエネルギーを何万年もかけて蓄積したものだ。

生産者によって光合成で同化されたエネルギーの半分は、被食量であり、成長量は1/5にもみたない。 食物連鎖によって一次消費者、二次消費者と続く。光合成をしない二次消費者の成長と熱排出が21%を占める。

人々は、さまざまな生活の局面で、太陽エネルギーを利用してきた。 農業における食糧生産はもちろんのこと、 灰汁抜き前の天日干し。塩田での塩づくり。

図

材料の変遷(出典:

野村正勝・鈴鹿輝男

最新工業化学

―持続的社会に向けて―

講談社サイエンティフィク

)

野村正勝・鈴鹿輝男

最新工業化学

―持続的社会に向けて―

講談社サイエンティフィク

)

それがその平穏な時の流れに大きな渦を巻き起こした。 ヨーロッパの北の辺境の厳しい冬をやりすごすため、 暖を取る燃料として薪より煙のでない石炭に目をつけた。 炭鉱の排水に馬を使うより、石炭を燃やした熱で水を沸騰させて その力で排水するやり方で石炭を掘り出す人件費を節約する工夫を思いついた。

それから50年もたったころ、 大学の技官だったワットが紡績機の動力にその蒸気機関を使う工夫を施した。 石炭を燃やした熱は回転運動となり、糸を紡ぎ、機を織った。 降り注いだ太陽の光が悠久の時を地中深くで静かに眠っていた貯金を 一気に払い出しを始めたのだ。

ぼくらはもはやエネルギーのとりことなり依存し エネルギーなしでは生きられなくなった。 それどころか生物として平均的な一固体が必要とするエネルギーの 何百倍ものエネルギーを費やしても満足できないようになってしまった。 急激に消費するエネルギーを補給するために エネルギーの生産現場ではをより遠くへ早く届けるために 石炭 から石油、そして電気へその形態は変化していった。

鉄の 融点は1500度。その 温度を光の 色から正確に測ろうとします。 量子力学の誕生です。

ロウソクは、熱エネルギーで煤を高温にして、黒体放射で光エネルギーに エネルギー変換します。 白熱電球は、タングステンフィラメントで、電気エネルギーでを熱エネルギーに変換し、 高温のフィラメントから黒体放射で、光エネルギーに エネルギー変換します。

物体からは、熱や光となって 放射 します 4 ) 。 黒体からの放射エネルギーは、ある波長で極大があり、その極大波長は、物体の温度が高くなると短い方へずれる 5 ) 。

色温度toRGB 黒体放射| 仕分 | 支出 | 備考 | |

|---|---|---|---|

| 住居費 | 76000 | ||

| 食費 | 90000 | ||

| 通信 | 20000 | ||

| 車の維持費・燃料費 | 50000 | ガソリン代 170円/L | |

| 電気代・ガス代 | 25000 | 夏 ガス代10000円として、 30円 kWhとして、500kWh | |

| 35000 | 冬 | ||

| 水道代 | 7000 | 夏 水道給水 356L /人日 し尿収集量 1.6L /世帯日 | |

| 5000 | 冬 |

| 大分類 | 小分類 | 資源 | 用途 | |

|---|---|---|---|---|

| 用水 | 海水 | 🏞 海水 | 火力発電所の冷却 | |

| 淡水 | 🏞 河川水や 🏞 地下水 | 冷却、洗浄 | ||

| 純水 | 河川水や地下水 | ボイラー 6 ) | ||

| 超純水 | 河川水や地下水 | ボイラー、 半導体洗浄 | ||

| 燃料 | 重油、天然ガス | 加熱炉、ボイラー、自家発電、非常動力 | ||

| 蒸気 | 河川水や地下水 | 加熱、蒸気タービン駆動 | ||

| 電力 | 商用電力、太陽光 | 動力 照明、自動制御、 コンピュータ 通信 | ||

| 圧縮空気 | 🏞 空気 | 自動制御、調節弁 |

工場では、原料や材料のほか、触媒や溶剤、補助的な薬品なども使われます。 またプラントを運転するために、用水、燃料、蒸気、 電力、圧縮空気のような用役(ようえき)も必要です 7 ) 。

| 年号 | 出来事 |

|---|---|

| 1831年(天保2年) | ファラデー電磁誘導の法則 | 1832年(天保3年) | ピクシーダイナモを発明 |

| 1881年(明治14年) | 世界で初めての水力発電 * |

| 1887年(明治20年) | 日本 で初めての火力発電 * |

| 1891年(明治24年) | 日本 ◇ 琵琶湖疏水の落差を利用した「蹴上水力発電所」(水路式、直流、160キロワット) |

| 1963年(昭和38年) | ◇ 黒4ダム |

発電機はモーターの逆をやる。 そうすれば動力から電力を生み出せる。発電機もモーターも磁石を使う。磁石を作るのに必要なのが鉄だ。

動力をどうやって作るか? ダムを作って位置エネルギーをそのまま動力として使う水力発電。 石炭 熱エネルギーーとして蒸気タービンを回して動力に使う火力発電。 そして原子力発電。

山形大学米沢地区電力使用状況2024年11月21日の CO2 濃度は、 推定447ppm。 この100年間で、地球大気中の二酸化炭素の 濃度は1.4倍になった。 前史時代の二酸化炭素濃度は、280ppmでほぼ一定だった。 石炭 を使い始めた産業革命から指数的に増加を始めた。 石油を使い始めてからは指数項が加わった。

今、地球がヤバい。 脱炭素社会 には 再生可能エネルギー の活用が必須。そのためには、 電気エネルギーを 備蓄 する電池が必須なのだ。

すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへのアクセスを確保する。

世界人口のおよそ4分の1が電気のない生活をしており、それ以上の人々が料理や暖房のための現代燃料を利用できない。

🔷石炭を燃やして大量の二酸化炭素を排出する。 その破壊活動こそが、今、照明のに使われている電気のモトだ。 製鉄にも使われた化石燃料石炭がここでも使われてゆく。

最新工業化学

のp.79に火力発電について書いてある。

| エネルギー 資源 | 発電 | |||

|---|---|---|---|---|

| 太陽エネルギー | 直接利用 | 太陽電池 | ||

| 間接利用 | 水力発電 | |||

| 風力発電 | ||||

| 波力発電 | ||||

| 潮汐力 | ||||

| 地熱 | ||||

| 核 | ||||

| 化石燃料 | 🏞 石炭 | 火力発電 | ||

| 石油 | 火力発電 | |||

| 天然ガス | 火力発電 | |||

| バイオマス燃料 | バイオマス | 火力発電 |

資源は、いずれ枯渇します。

| 電源分類 | 資源 | 2010実績 | 2030 目標 |

|---|---|---|---|

| 再生可能エネルギー | 10 | 22 | |

| 地熱 | 0 | 1.1 | |

| 🧪 バイオマス | 0 | 4.6 | |

| 💪 風力 | 0 | 1.7 | |

| 🌟 太陽光 | 0 | 7.0 | |

| 💪 水力 | 10 | 9.2 | |

| 原子力 ( ランキンサイクル) | 25 | 22 | |

| 火力 | 65 | 56 | |

| 🧪 LNG | 29 | 27 | |

| 🧪 石油 | 10 | 3 | |

| 🧪 石炭 | 26 | 26 |

バイオマスは、カーボンニュートラルという考え方に基づいており、 長期的に二酸化炭素の収支に影響を与えないと考えられています。

| 金属 | 元素 | 導電率 /108S/m | 抵抗率 /10-8Ω・m | |

|---|---|---|---|---|

| ⚛ 🜛 銀 | Ag [5s1] | 0.63 | 1.59 | |

| ⚛ 🜠 銅 | Cu[4s1] | 0.60 | 1.68 | |

| ⚛ 🜚 金 | Au [6s1] | 0.41 | 2.44 | |

| ⚛ 🜀 アルミニウム | Al[3p1] | 0.38 | 2.65 | |

| ⚛ 亜鉛 | Zn [4s2] | 0.17 | 6.02 | |

| 真鍮 (黄銅) | Cu,Zn | 0.14 | 7.00 |

電線ばかりでなく、 電池の集電体にも使われます。 リチウムイオン電池の 集電体には、銅とアルミニウムが使われます。

https://www.hata-cu.com/blog/post-309/エジソンとテスラが電力を送電の大論争をやらかした。 直流か交流か? 交流ならトランスで簡単に電圧を変換できる。 高圧で送電すれば電気抵抗に伴う発熱を最小限にできる。 送電に伴う発熱を抑えた交流送電に軍配があがった。

http://bizgate.nikkei.co.jp/smartcity/technology/000689.html

材料はその 抵抗率で 良導体、 半導体、 絶縁体に分類される。これは主に 化学結合の種類による。

銅もアルミニウムも金属。導電体である。 でも銅よりアルミニウムは電気をよく流す。導電率が大きいのだ。 でも電気抵抗は導電率だけでは決まらない。長さと面積が効いてくる。 銅の方がアルミニウムより重い。密度が大きいのだ。 鉄塔が支える荷重を最小にしようとしたとき、導電率の大きな銅を細く使うか、それとも密度の小さいアルミニウムを太く使うか。 強度の大きい鉄を芯線に使った、その答えは、送電線にある。

| 固体の分類 | 結晶 | 性質や特色 | 物質の例 | 用途 |

|---|---|---|---|---|

| 金属 | 金属( 導体 ) | ギャップ幅が狭い 金属光沢がある。 金属伝導 | 鉄、 🜠 銅、 🏞 亜鉛、 🜀 アルミニウム | 送電 |

| 半金属 | ギャップ幅が狭く、価電子帯の頂上と伝導帯の底がフェルミ準位を横切って いる | 黒鉛 *、ビスマス、アンチモン | ||

| 絶縁体 | 半導体(間接遷移型) | ギャップが比較的狭い | 🏞 ケイ素 ( 共有結合)、ゲルマニウム、炭化ケイ素 | パワーエレクトロニクス |

| 半導体(直接遷移型) | 同じ波数でのギャップが比較的狭い | ヒ化ガリウム | 発光ダイオード | |

| 絶縁体( 不導体 ) | ギャップが比較的広い | 酸化アルミニウム(イオン結合) ダイヤモンド(共有結合) | 碍子、電解コンデンサ |

電気を流すのは金属だけです。黒鉛が電気を流すのは例外です。

導体としては金属や合金が一般的であり、CuやAlなどの金属は送電用ケーブルに使用される。

最新工業化学―持続的社会に向けて―より引用

高圧送電で絶縁体は碍子に使われる。代表的なのがアルミナ。鉄塔ばかりでなく、新幹線の送電にもふつうにみかける。

米沢キャンパスだけで、 1500kWもの 電力を使っています。 太陽光発電で賄えるのは、 昼間の日光があるときで、せいぜい30kW。 再生可能エネルギー の太陽光だけでは、電気が全然足りません。

スマートグリッドでは、 センサーを使って電力を計測し、 インターネットの通信を使って、 発電量を制御します。 気候 に左右されやすい再生可能エネルギーでは、余剰電力を 電池 に蓄えます。

XMLでデータ交換することもできます。

LCCM住宅(ライフ・サイクル・カーボン・マイナス住宅)とは、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)よりさらに省CO2化を進めた先導的な脱炭素化住宅で、建設時、運用時、廃棄時において出来るだけ省CO2に取り組み、さらに太陽光発電などを利用した再生可能エネルギーの創出により、住宅建設時のCO2排出量も含めライフサイクルを通じてのCO2の収支をマイナスにする住宅です。 ※

V2Hとは、 電気自動車の電池を、 住宅の電池(ESS)にリユース することです。 電気自動車の 電池容量は、 40kWh程度とすれば、住宅の電池10kWhの4世帯分に相当します。

しかし安全に リユース するには、バッテリーのインスペクションが欠かせません。

ソーラーパネルの寿命は25年。2015年、パネルの排出量は年間2400トンだが、2040年には約77万トンが廃棄される。

q.082. パワープラントを支える材料のサプライチェーンを辿ってみよう

クリンカーが減り、保守作業が減るように、 無機系添加剤 が燃料に添加されている。

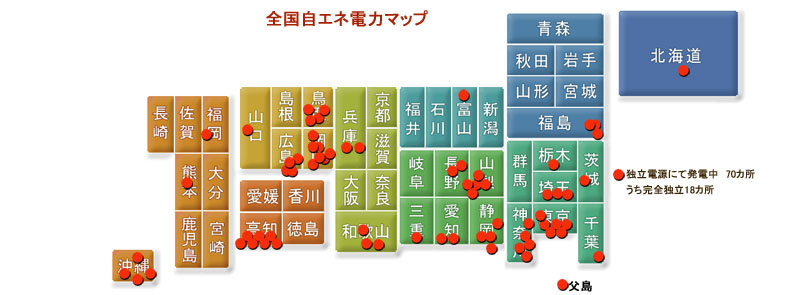

蓄電・蓄エネをインフラに頼らない自エネ組。エネルギーマネジメントも自分たちで。

02. データ通信技術からスマートグリッドまで~ライフラインとしてのインターネット~

IoTとエッジコンピューティング。 インダストリアルIoT(IIot) インダストリアルIoT(IIot)を調査しよう。 エネルギーの地産地消。 太陽光発電の長期安定稼動。スノーソーラー。

2024年1月21日 松木健三名誉教授がご逝去されました。