🏠

🏠

結果の書きかた

-

◇

緒言

(

Introduction

)

- 背景 ( Background )

- 目的(Aim)

-

◇

実験方法

(Experimental)

- 準備(Preperation)

- 評価(Evaluation)

- ◇ 結果と考察 (Result and Discussion)

- ◇ 結論(Conclusion)

- 資料(図表)

- 参考文献 (References) 1 ) 2 )

木構造 といいます。

章、節、項、目……大学院理工学研究科(工学系)学位論文審査基準博士前期課程

- (1) 論文の 題目が適切であること。

- (2)研究の 背景が記述され, 研究目的が明確であること。

- (3)研究方法が記述されており,目的に沿った方法であること。

- (4)結果が 図表等を用いて適切に示されていること。

- (5)考察が結果に基づいて適切に導き出されていること。

- (6)目的に対応して結論が適切に導き出されていること。

- (7)引用文献が適切に用いられていること。

- (1)論文の 題名 が適切であること。

- (2)研究背景が論理的に記述され,研究目的が明確であること。

- (3)目的に沿った研究方法であること。

- (4)結果および考察の導き方が妥当であること。

- (5)目的に沿った結論が出されていること。

- (6)文献が適切に用いられていること。

- (7)図表・資料が適切に表示されていること。

- (8)要旨については所定の形式を踏まえていること。

結果は「結果と考察」とひとくくりにすることもありますが、 まず考察の根拠となる実験事実を列挙するところからはじめます。

単なる データ は、 結果 ではありません。 結果 と データ は違います。 結果 には、著者の思想又は感情が含まれており、 論文や 講演を構成します。

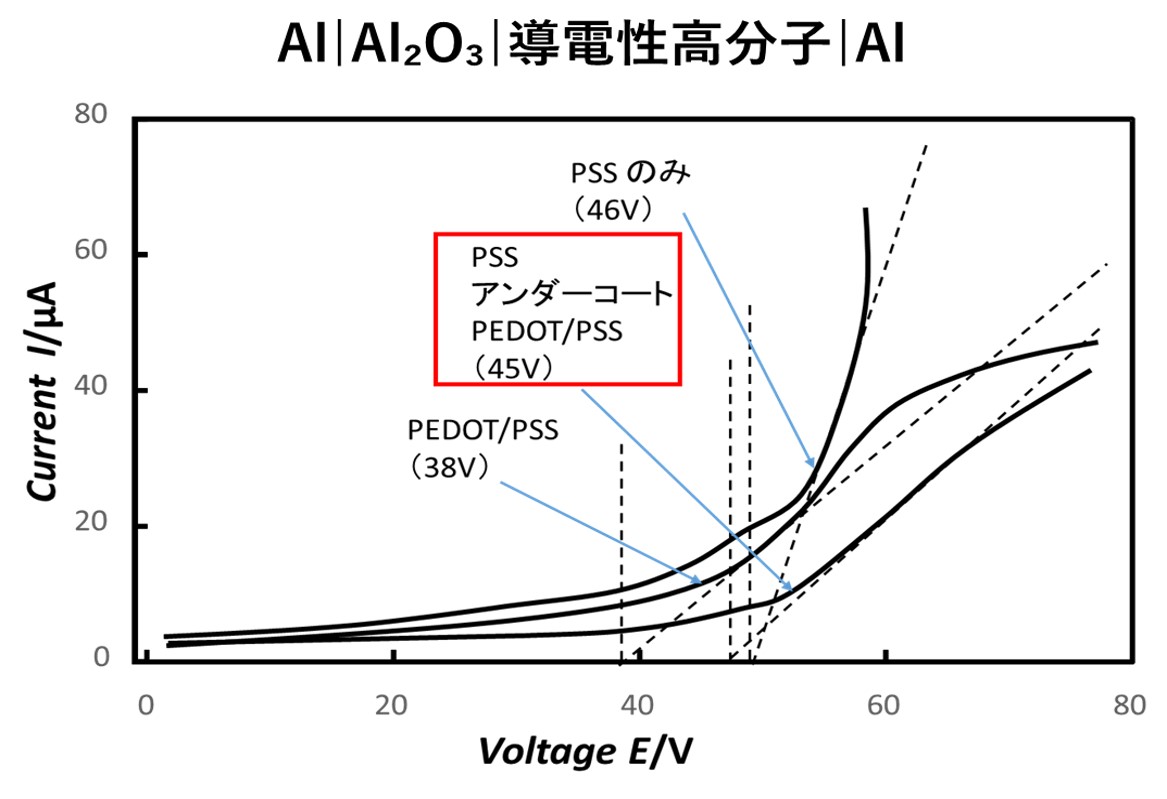

図 1に実験方法○○によるマンガン酸リチウムの電極のサイクリックボルタモグラムを示す。 縦軸は電位、横軸は電流である。 自然電位からアノード側に電位を掃引すると、○V付近より電流が流れ始め、 ○V付近で○mAのアノードピーク電流が観察された。 その後○Vで掃引を反転すると急激に電流が減少し、 ○V付近で○mAのカソードピーク電流が観察された。

図1に図2と同様にコバルト酸リチウムの電極のサイクリックボルタモグラムを示す。

表 1にマンガン酸リチウム、コバルト酸リチウム、コバルト酸リチウムの電極のサイクリックボルタモグラムの特徴について示す。

このように具体例を示し、そのあと類推できるデータを紹介し、表でまとめるというのもひとつの記述方法であろう。

電解液注液前の電極は、アルミニウム集電体上に NCAおよび導電助剤を混錬してなるスラリーを塗布乾燥プレスしてなる。 電極下部の明るい部分が、アルミニウム集電体であり、 電極中の明るい円形の部分がNCA活物質粒子である。 写真より、NCA活物質粒子は、最大のもので、何ミクロンであり、 最小のもので、何ミクロンであり、おおむね何ミクロンであった。 NCA活物質粒子の間隙には、導電材の粒子と、電解液が含侵する空隙が観察された。 左下の拡大写真は、NCA活物質粒子一粒のクローズアップである。 ひとつのNCA活物質粒子は、多数の一次粒子から構成され、中央部に亀裂が観察された。NCA活物質粒子の表面は、 導電材で覆われ、活物質と活物質の間や、 活物質とアルミニウム集電体の間に、何ミクロンぐらいの層を形成していた。 この活物質表面を覆った導電助剤の様子をクローズアップした写真が右である。ひとつひとつの球状のカーボンブラックが見てとれ、何ミクロンぐらいであった。この大きさは、文献(X)に照らして、妥当である。 〇叙述文⇔×感想文(理系論文の場合限定) 事実を、正確に克明に客観的に述べてゆく。 Jingjing Xuらの総説によれば、通常の市販されている非水系の電池の容量は、2018年現在で、150Wh/kgであり、2023年には、220Wh/kgとなり、2024年以降は、280Wh/kgと、向上が見込まれると述べている[1]。

物理量の記号

物理量 の 記号 は, ラテン文字 または ギリシャ文字 の 1文字を用い,イタリック体(斜体)で印刷する。その内容を さらに明確にしたいときには,上つき添字または下つき添字(あるいは両方)に固有の意味をもたせて用い,さらに 場合に応じて,記号の直後に説明をカッコに入れて加える。 単位 の記号はローマン体(立体)で印刷する。物理量の 記号にも 単位 の記号にも,終わりにはピリオドをつけない 4 ) 5 ) 。 *

IUPACで定められた ルール です。

量名記号は、イタリック体(斜体)を使うことになっています。 文字は、ローマン体(立体)が一般的です。

方法と結果の係り受け

誤った係り受け

◇ 実験方法

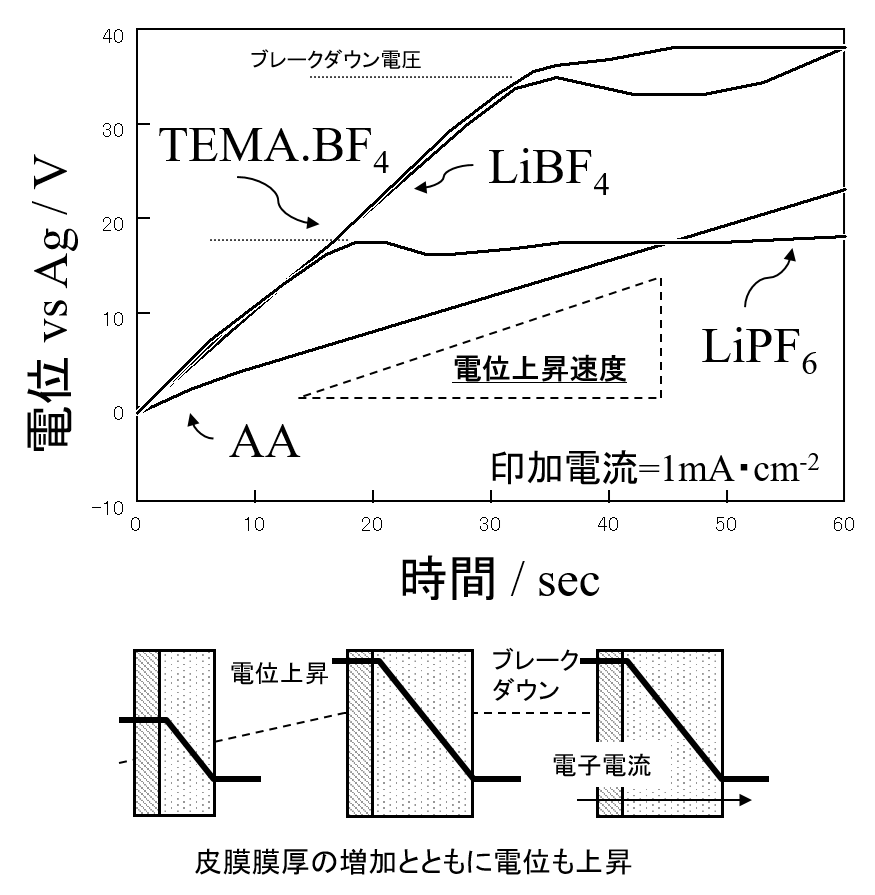

電流密度 1mA/cm2でアノード酸化をおこなった。

◇ 結果と考察

電位上昇速度は,粘土分散液中では0.1V/s,0.8wt%AA中では,0.3V/sであった.

これは、係り受けができていません。

正しい係り受け1

◇ 実験方法

電流密度 1mA/cm2でアノード電流を通電し、時間とともに電位を記録し、 電位変化を電流変化で割って、電位上昇速度を求めた。

◇ 結果と考察

電位上昇速度は,粘土分散液中では0.1V/s,0.8wt%AA中では,0.3V/sであった.

正しい係り受け2

◇ 実験方法

電流密度 1mA/cm2でアノード酸化をおこなった。

◇ 結果と考察

アルミニウムの表面が白っぽくなり、酸化皮膜が生成していることが見て取れた。

と書いて係り受けが完成です。

- 1. 千葉大学アカデミック・リンク・センター,文献を引用する

- 2. ,参考文献の役割と書き方

- 3. 堀桂太郎、ほか9名,工業情報数理,実教出版,10.2.3. 実験結果のグラフ化(2023)

- 4. 日本化学会,化学で使われる量・単位・記号

- 5. The Chemical Society of Japan,化学で使われる量・単位・記号

- 6. 日本化学会

山形大学大学院 理工学研究科

〒992-8510 山形県米沢市城南4丁目3-16

3号館(物質化学工学科棟)3-3301

C1ラボラトリー

准教授 伊藤智博 0238-26-3753

http://c1.yz.yamagata-u.ac.jp/

c1@gp.yz.yamagata-u.ac.jp