🏠

🔋C1 Laboratory

🏠

🔋C1 Laboratory

🏠

🔋C1 Laboratory

🏠

🔋C1 Laboratory

木構造 といいます。

章、節、項、目……大学院理工学研究科(工学系)学位論文審査基準博士前期課程

- (1) 論文の 題目が適切であること。

- (2)研究の 背景が記述され, 研究目的が明確であること。

- (3)研究方法が記述されており,目的に沿った方法であること。

- (4) 結果が 図表等を用いて適切に示されていること。

- (5)考察が 結果に基づいて適切に導き出されていること。

- (6)目的に対応して 結論が適切に導き出されていること。

- (7)引用文献 が適切に用いられていること。

- (1)論文の 題名 が適切であること。

- (2)研究背景が論理的に記述され,研究目的が明確であること。

- (3)目的に沿った研究方法であること。

- (4)結果および考察の導き方が妥当であること。

- (5)目的に沿った結論が出されていること。

- (6)文献が適切に用いられていること。

- (7)図表・資料が適切に表示されていること。

- (8)要旨については所定の形式を踏まえていること。

論文は、 ◇ 緒言 、 ◇ 実験方法 、 ◇ 結果と考察 の順に書き進めます。

| 方法 | 説明 | 例 |

|---|---|---|

| 観察 | 天体のように規模が大きすぎる場合や、 人体のように倫理上の問題がある場合などは、積極的なアプローチを避け、あるがままを客観的にみて データとする。 | 目視、 顕微鏡、望遠鏡 |

| 定性観察 | 同じかどうかを判断する(同定)。 注目する尺度で序列をつけ、データとする。 | 比色分析、帯電序列、層別 |

| 定量観察 | 物理量と単位となる 基準を 数値で表現する(計測、測定)。 数値 データとする。 | ノギスで 長さを測定する。 天秤で質量を測定する。 |

| 巡検 | 現地に趣きあるがままを観察する。 地学、生物の分野で、対象を実験室に持ち込めないときに使う手法。 | 火山に赴き地層や地質を観察する。 山や野を歩き毒草の分布を調査する。 |

| 実験 | 主に実験室内で条件を設定して、現象を観察し、仮説を検証する。 物理、化学の分野で、対象を実験室内に構築して検証する手法。 | |

| 対照実験 | コントロール(ブランク、比較対象)を設定して、現象を観察し、効果の有無を判定する。 | |

実験は、Experimentalが普通で、methodは、使いません。

Experimentalは、「したこと」なので、過去形で書きます。methodは、「すること」なので現在形で書きます。 論文の章立ての実験方法は、「したこと」なので、過去形で書きますね。

実験方法は、過去形で書きます。具体的に正確に書きます。約や適量などの読者が再現できないあいまいな書き方は避けます。

準備するものを書きます。材料や部品を表にするとよいでしょう。ガラス器具・工具といった消耗品も表にするとよいでしょう。自作の材料以外は、入手先やメーカー名を書きます。

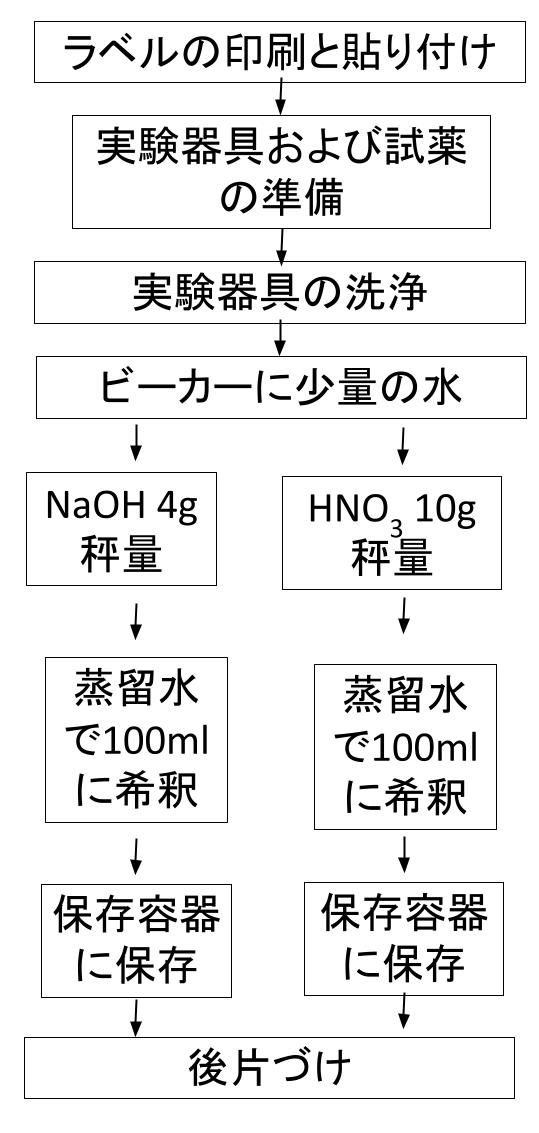

作成方法はフローチャートなどを利用するとよいでしょう。

評価や測定の方法を書きます。自作の装置以外は、入手先やメーカー名を書きます。

実験終了後の廃棄方法についても書きましょう。

| 材料と 器具 | |

|---|---|

| Au線(0.3mm)、30mm、田中金属 | 型番、入手先 |

| 正極材料 | たとえば LiFePO4 型番、入手先は正極材料による |

| ハンマー あってる? | 型番、入手先 |

| ニッパー | 型番、入手先 |

| 圧着端子 | 型番、入手先 |

| 圧着端子工具 | 型番、入手先 |

| 項目 | |

|---|---|

| ビーカー | 型番、入手先、田中金属直接? |

| 作用極 | 打ち込み電極 |

| 参照極 | 銀塩化銀電極 |

| 対極 | SUS? ほんま |

| 電解液 | 0.5M硫酸リチウム水溶液? |

| 蓑虫コード | 型番、入手先 |

中心線、外形線、かくれ線 の順に正確な線の太さで描く。寸法線、寸法補助線、引き出し線、参照線を描く。 寸法、寸法補助記号などを記入する。 輪郭線、中心マーク、部品欄、表題欄を描く。 3 ) 。

創作された設計図は、 図形の 著作物です * 。 工業上利用することができる工業製品の意匠は、意匠権として 知的財産権に含まれます。著作権は、著作物の成立で発生しますが、 意匠権は、特許権と同じく、特許庁に申請しなければ発生しません。

誤った係り受け

◇ 実験方法

電流密度 1mA/cm2でアノード酸化をおこなった。

◇ 結果と考察

電位上昇速度は,粘土分散液中では0.1V/s,0.8wt%AA中では,0.3V/sであった.

これは、係り受けができていません。

正しい係り受け1

◇ 実験方法

電流密度 1mA/cm2でアノード電流を通電し、時間とともに電位を記録し、 電位変化を電流変化で割って、電位上昇速度を求めた。

◇ 結果と考察

電位上昇速度は,粘土分散液中では0.1V/s,0.8wt%AA中では,0.3V/sであった.

正しい係り受け2

◇ 実験方法

電流密度 1mA/cm2でアノード酸化をおこなった。

◇ 結果と考察

アルミニウムの表面が白っぽくなり、酸化皮膜が生成していることが見て取れた。

と書いて係り受けが完成です。

原文

セルの通電にはガルバノスタット(HA151,北斗電工製)を使った.3.1.2クロノポテンショグラムと顕微鏡観察結果の電流制御は最初電流密度 +100µA/cm2でアノード電流を通電した.330秒経過後,カソード反転し,電流密度-100µA/cm2でカソード電流を通電した.さらに240秒経過後,再アノード反転し,電流密度+100µA/cm2で再びアノード電流を通電した.

その後のクロノポテンショメトリーの電流制御は統一し以下の条件で実験を行った.最初電流密度+100µA/cm2 でアノード電流を通電した.300秒経過後,カソード反転し,電流密度-100µA/cm2 でカソード電流を通電した.さらに300秒経過後,再アノード反転し,電流密度+100µA/cm2 で再びアノード電流を通電した.

はるか、修士論文2022 4 )

クロノポテンショメトリーと書いておきながら、時間と電位の測定方法が書いていません。 また予備実験と研究論文の実験方法がごっちゃになっています。 精度や繰り返し回数についても言及されていません。

修正を試みた文

セルの通電はガルバノスタット(HA151,北斗電工製)で制御し、参照極に対する作用極の電位を測定した。時間は、ストップウォッチ?(型番?、メーカー?)で測定した。 作用極近傍の液温を、___で測定した。 通電開始時を時刻0とし、アノード通電から開始し、300秒ごとに作用極をアノードとカソードに切り替えた。見かけの電流密度が100µA/cm2となるように、__Aの電流を通電した。セルは_個準備し、平均?のクロノポテンショグラムを求めた。

| 大分類 | 小分類 | 型 | 数 | 例 |

|---|---|---|---|---|

| 質的データ | 1⃣ 名義尺度 | 整数 | 整数 | 名前、性別 |

| 2⃣ 順序尺度 (官能値、位相) | 整数 | 整数 | 📆 日付、 帯電序列、イオン化傾向、 極性、 ランキング、満足度 | |

| 量的データ | 3⃣ 間隔尺度 (離散型、計数値) | 整数 | 自然数、整数 | 年齢、金額、時刻 |

| 4⃣ 比例尺度 (連続型、物理量、計量値、距離) | 浮動小数点 | 実数、複素数 | 温度、 液位 、 身長、 体重、組成、 電力 、 電位、 インピーダンス |

量 を数値表現するために定めた規則、あるいはその規則で作られる目盛りを尺度と言います 5 ) 。

比例尺度の 量の基準は 単位です 6 ) 7 ) 8 ) 。

気温のような連続的なアナログ量は、数学では実数として取り扱います。 そのような実数を、数値データとして記録しようとすれば、 たとえ、人手で記録しようとしても有限桁の数字で表現するしかありません。 機械的にコンピュータに取り込もうとしても AD変換のビット深度で 確度が決まります。

データの集合を、データセット、データセットの関係がデータベースです。 集合の要素がおよそ30件を超えると、人の手に負えなくなり、コンピュータの助けが必要です。 ビッグデータは、 とくに大きなデータの集まりです。

量的なデータは、 平均値 や標準偏差を求めることができます。 しかし、あまりにデータが多いと、コンピュータといえども計算に時間がかかります。 無作為抽出 などを行い、抽出データから、 平均値 や標準偏差をを推定します。

*2024年1月21日 松木健三名誉教授がご逝去されました。