リチウム電池駆動用電解液中におけるアルミニウムの不働態化. , . 2001.

🏠

🏠

🏠

🏠

◇ 機能界面設計工学特論 Web Class 📆 3-3308

アルミニウムの酸化皮膜は半導体です。 金属以外は半導体と言えます。 金属は自由電子があるので電気を流します。 半導体は自由電子がないので電気を流しません。 でも、熱励起した電子が少しは電気を流すのです。 これを ホッピング伝導 と言います。

自由電子というのは、バルク全体に広がった波動関数に存在する電子です。 バルク全体ではたくさんの原子があります。 それに伴い、たくさんの電子があります。 パウリの排他律から、ひとつの波動関数に入れる電子は二つまでです。 ということは、バルク全体に広がった波動関数はたくさんあることになります。 この少しずつエネルギー順位の違った波動関数をまとめてバンドと呼びます。 電子が存在するバルク全体に広がったバンドをコンダクションバンドとか導電帯とか言います。 自由電子はコンダクションバンドに所属する電子のことなのですね。

金属とはコンダクションバンドに電子がいる状態で、半導体はコンダクションバンドに電子がいない状態です。

原子の近くだけにある波動関数もあります。 バレンスバンドとか価電子帯とか言います。 このバレンスバンドにいる電子を、熱エネルギーで、コンダクションバンドに移動させれば、電子はバルク全体のどこにでも移動できます。 これがホッピング伝導です。

では、電子のいないコンダクションバンドに外部から電子を注入したらどうなるでしょう?

電気が流れるようになりますね。 これを絶縁破壊と言います。 強い電界でコンダクションバンドに電子を注入すると、バルクは電気が流れるようになり、次はそれほど強い電界でなくても電子を注入できるようになります。 導電率は電子があればあるほど大きくなりますから、この現象は芋づる式に電子の流れがよくな方へと変化します。 これを電子雪崩と言います。

コンダクションバンドへ電子が注入されるときに、イオンが存在するとどうなるでしょうか?

このときは、注入されるべき電子がイオンに奪いとられてしまい、そのイオンが化学反応を起こして、生成物がくっついてしまいます。 そうすると、コンダクションバンドの連続的に電子が注入されるようなことはなく、生成物がどんどんと蓄積していくことになるわけです。

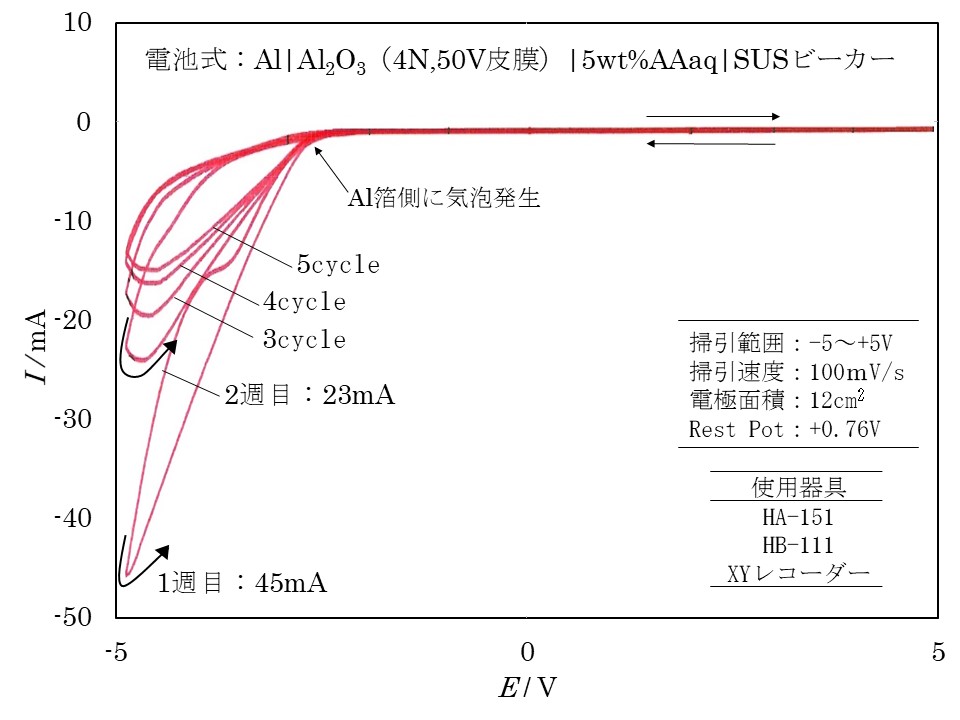

これが高電場機構によるアルミニウムのアノード酸化で、おおざっぱにいってその電流密度は印加された電場の強さの指数に比例します。 実験的にさいしょに報告したのがガンターシュルツさんなので、ガンターシュルツの式と呼ばれています。

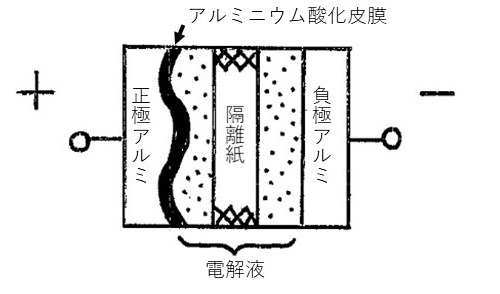

電解コンデンサは、レギュレータや インバータに欠かせない電子部品です。

リチウム電池駆動用電解液中におけるアルミニウムの不働態化. , . 2001.

アノード酸化皮膜に対する対象物接触による絶縁性の発現理論. 山形大学 物質化学工学科 , 修士論文 , 2018. https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/Academic/@Thesis.asp?nThesisID=417, (参照 ).

本講義では、界面・表面現象や光イメージングといった物理化学的な現象の工学分野における役割を学ぶ。そこでは、化粧品、医薬品および食品を開発する上で重要な、皮膚、毛髪および粘膜上で起こる界面現象から、電池やコンデンサなどのエネルギーデバイスを中心の機能を効率よく発現させるための界面設計、そして、粉体の分散・凝集に関する粉体表面の物性およびその測定法,さらに様々な表面処理方法等について論ずる。また、光学顕微鏡を用いた光イメージングについて、光学素子の役割、イメージの結像、光の回折限界と空間分解能などについて解説する。多重染色によりさまざまな物質を識別できる蛍光顕微鏡において重要となる蛍光色素および蛍光タンパク質などの蛍光プローブとその利用法について解説するとともに、レーザーマニピュレーション法や近年実用化されたナノメートルの空間分解能を持つ超解像蛍光顕微鏡等の応用例を紹介する。

本講義では、物質の有効活用の観点から、物質や生体が有する情報の取得・解析法に関する内容について解説する。そこでは、物質の分離法および機能発現に関するアプローチ他、呼吸,循環に関する生体情報の計測法や生体計測技術により運動中に得られた生体情報を応用生理学的解釈へ導くための解析法についても紹介する。また、工学分野で生産管理や品質管理で使用される分析機器について、ハードウェアおよびソフトウェア,AD変換などの計測技術について解説し、工場などで使われているライフサイクル管理システムにおける分析機器や分析化学の位置づけ,ラインモニタリング技術に対する理解を深める。小型・軽量化が進むセンサーやその周辺の電子回路,AD変換器,マイコン制御についても解説し,IoT(Internet of Things)やIoE(Internet of Everything)を目指した周辺技術など最近のトピックも紹介する。