🏠

🏠

🏠

🏠

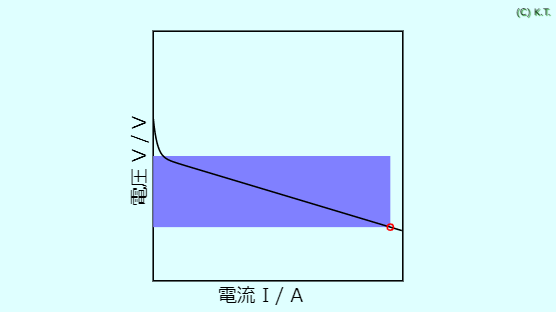

電池の性能と言えば、まず電池の起電力、そして内部抵抗。

インピーダンスと電池の起電力はあまり関係がありません。

インピーダンスで電池の内部抵抗は実部に相当します。

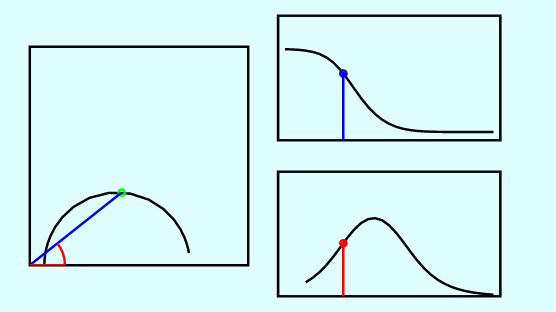

電池の場合、充放電特性と円弧が関係してきます。 でも、1秒間に1万回も電池を充放電することなどないのではないでしょうか? 急速充電といったところで1時間かけて充電ってかんじだとすると、 周波数に直すと1/3600秒で、ミリヘルツの測定になってしまいます。 コールコールプロットの円弧は、そういうところを観察するものなんですね。

電池の内部抵抗を小さくするには、電極面積を大きくして、電極間距離を狭めればいいのです。 電極間距離と電極面積の比をセル定数と言います。

| 備考 | |

|---|---|

電気抵抗 R 〔Ω〕=抵抗率 ρ 〔Ω·m〕×セル定数 a 〔1/m〕 抵抗率 ρ 〔Ω·m〕=電界の強さ E 〔V/m〕÷電流密度 J 〔A/m²〕 | |

実験室でよく使う旗型電極の電極面積は 1cm2。 |

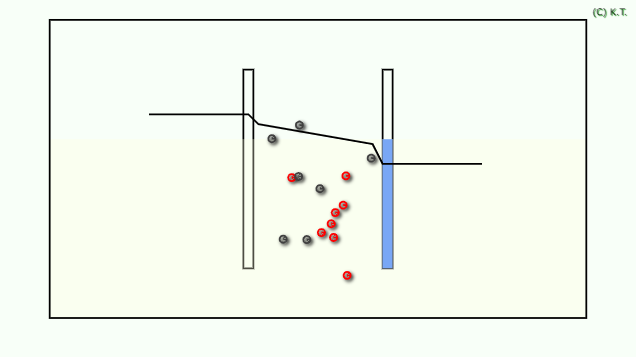

バッテリーはセルを直列につないだストリングを並列につないでいます。ストリングを構成するセルは正極と負極を備えていて、フルセル(全電池)と呼びます。

正極か負極のどちらかひとつの単極の特性を調べるの参照電極(基準電極)を使ってハーフセル(半電池)を構成して測定します。

銀塩化銀電極がポピュラーです。参照電極用銀塩化銀インク(ペーストタイプ)も市販さています。中性水溶液用のほかに有機電解液用、酸性水溶液用、アルカリ水溶液用があります。

液間電位による誤差を減らすには塩橋に飽和KCl水溶液を使うのが効果的です。

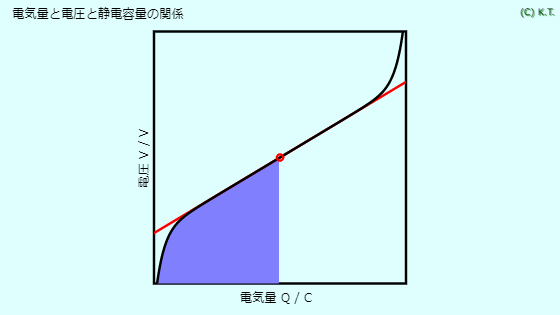

界面を表す特性とバルクを表す物性があります。等価回路ではときどき不明瞭なものがありますので、単位で確認しましょう。

界面とバルクの考え方をものにすれば、電気と電池の考え方をだいぶ克服できたようなものです。

たとえばバルクの測定をメインにする導電率測定の導電率計では、 界面インピーダンスを下げるため、電極に300倍もの拡面倍率を持つ白金黒電極を使います。

導電率は、電流密度を電界の強さの比です。 電界の強さは電位勾配であり、電位勾配を見るには位置に対して電位を示した電位プロファイルが便利です。

また 導電率は、 移動度 と電荷密度の積です。 移動度は粘度に反比例し、 電荷密度は、イオンの濃度に比例します。

本講座ではリチウム電池にかかわるインピーダンス測定・解析を取り上げます。電池は総力戦です。狭い専門知識よりも、広く見渡す力が求められます。SDGs(持続可能な開発目標)では、自分ひとりで理解して納得するより、みんなで協働し、社会をよりよくすることが大切です。本講座ではインピーダンスに軸足をおき、電池や電気の関連知識をおさらいしつつ、目標に向かって最初の一歩を踏み出せるようお手伝いします。