現代の電気化学から、電池や電解槽の形状をひとつ選びましょう。 選んだ電池や電解槽の内部の電気の流れ方を、等電位線と電気力線として、作図してみましょう。 手描きの他、ネット上の電気力線シミュレータを使ったり、 pythonでプログラムしたりする方法もあります。

選んだ電池や電解槽の電気の流れについて 等電位線、電気力線、電場、電流密度の単語を含めて発表してみましょう。

pythonで等電位線と電気力線を作図してみましょう。 グループのリーダーが colabにアクセスし、 クラウド上に新しいノートブックを作成してください。 リーダーがノートブックをメンバーと共有し、 全てのメンバーがノートブックを閲覧できることを確認してください。

メンバーのひとりが、 下記の pythonコードをコピペしてください。 メンバー全員に共有できていることを確認してください。

「等電位線の実測」は、平常演習ではなく、課外報告書のテーマとなっています。

電線では、オームの法則は、「電圧〔V〕=電流〔A〕×電気抵抗〔Ω〕」で、表されます。 だから、電線では、入口と出口の電圧差と電線の電気抵抗がわかれば、流れる電流がわかります。

電池や電解槽の中では、電位の高いところから、低いところに、電流が流れます。 それは、まるで高気圧から低気圧に風が吹くようです。 電池や電解槽の中では、オームの法則は、「電場強度(電界の強さ)〔V/m〕=電流密度〔A/m2〕×抵抗率〔Ωm〕」で、表されます。 天気図で等圧線が混んでいるところは激しく風が吹くように、等電位線が混んでいるところは、電流密度が大きくなります。

# ■■■ 等電位線と電気力線 ■■■

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

# 静電ポテンシャル

def phin(x, y):

z = 0; u = 0.02; x_off=2.02

for y_off in np.arange(-2,2,0.1):

z = z - u /np.sqrt((x-x_off)**2 + (y+y_off)**2) \

+ u/np.sqrt((x+x_off)**2 + (y+y_off)**2)

return z

# 規格化された電場ベクトル

def hEnx(x, y):

dx = 0.01; z = (phin(x+dx,y)-phin(x-dx,y)) / dx / 2

return z

def hEny(x, y):

dy = 0.01; z = (phin(x,y+dy)-phin(x,y-dy)) / dy / 2

return z

# グラフのサイズ

fig = plt.figure(figsize=(6.4, 6.4))

# 枠と縦軸目盛を非表示に

ax = fig.add_subplot()

ax.axis('off')

# 電場ベクトルの始点

x = y = np.linspace(-5.5, 5.5, 12)

x, y = np.meshgrid(x, y)

# 電気力線を描く

plt.streamplot(x, y, hEnx(x, y), hEny(x, y),

broken_streamlines = False,

density=0.3,

zorder = 0,

color = 'tab:blue');

# contour の meshgrid

delta = 0.1

xrange = np.arange(-6, 6, delta)

yrange = np.arange(-6, 6, delta)

x, y = np.meshgrid(xrange, yrange)

# 等電位面を描く

cont=plt.contour(x, y, phin(x, y),

# 等電位線を描く phi(x, y) の値のリスト

[-0.5, -0.4, -0.3, -0.2, -0.1, 0,

0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5],

# 等電位線の色,今回は全て同色に

colors=['lightgreen']*8);

# ■■■ 等電位線 ■■■

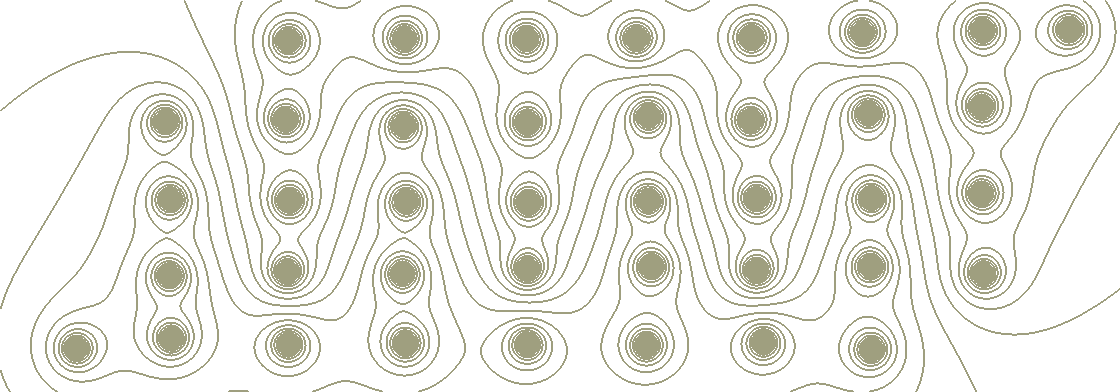

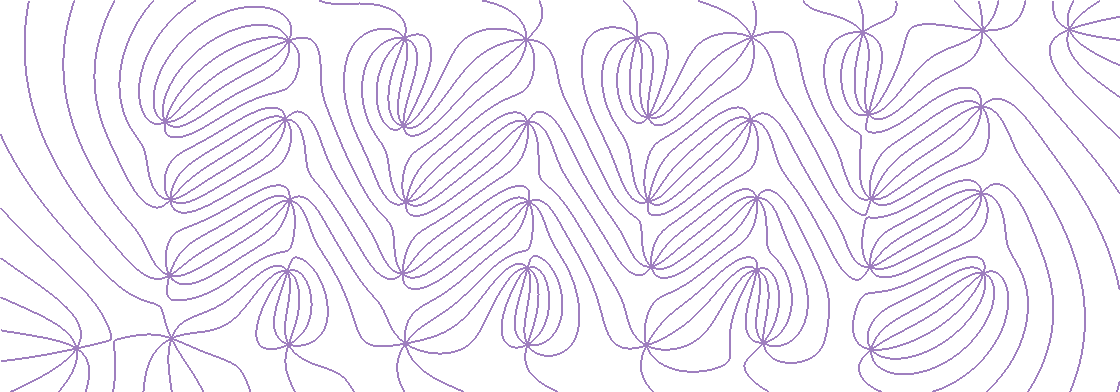

現代の電気化学p.120 図5.1の電極の接続様式かから、(a)単極式を選んだ。

質問. 現代の電気化学の2章の図2のやつに書いてみたのですが、そもそも等電位線、電気力場、電場などを書いたことがないので書き方がわからず、イメージで書きました添付した画像のような感じであってるのでしょうか

回答. あっていません。

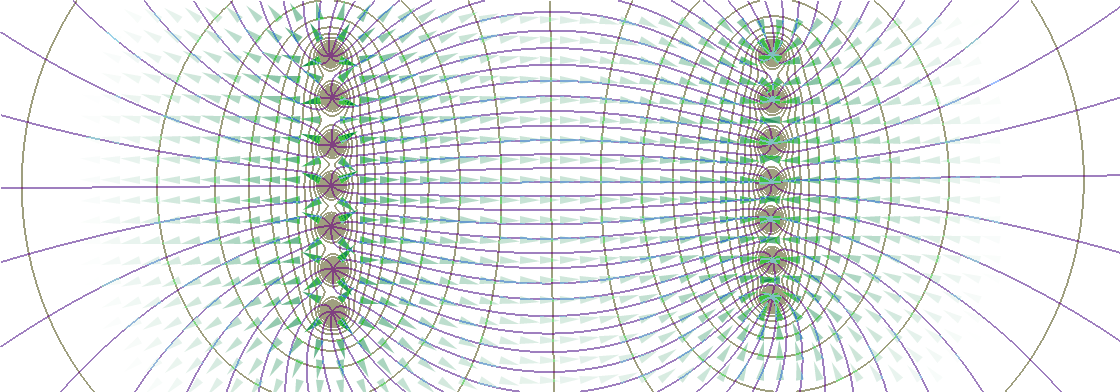

ダニエル電池の放電を例にとれば、銅がマイナスの電荷、亜鉛がプラスの電荷をもつ場合に相当します。 銅は正極ですが、電池を放電する場合、銅がカソードになるので、便宜上、銅がマイナスの電荷として描くことになります。 したがって、ダニエル電池を例にとった場合、は下記のような図になります。 銅から出た電気力線が、亜鉛に接続され、電流が亜鉛から銅へ流れる様子が見てとれますでしょうか?

はじめから正しく描ける人はいません。 描いたことがないものを描くのは 小学一年生が、はじめて字を教わったときと同じです。 あっていないものを描いたからと言って、平常点を減点することはありません。 むしろ、勇気をもって書いたことこそ、評価されるべきことです。 その点は、ご安心ください。

演習例) 現代の電気化学p.120 図5.1の電極の接続様式かから、(a)単極式を選んだ。

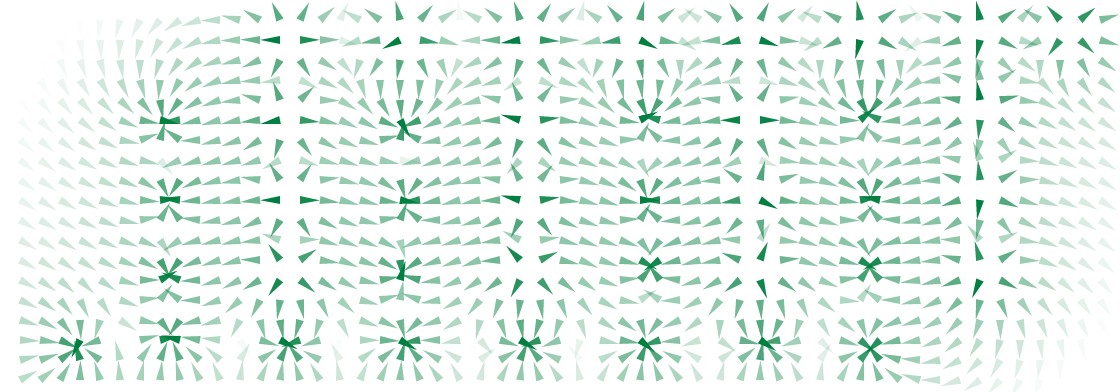

若林誠氏の 電気力線シミュレータを使って 等電位線、電気力線、電場ベクトルを作図してみた。

ブスパーがある側に、若干傾いているものの 等電位線 対向するアノードとカソードの間に平行している。

本来、等電位線に直交するはずの電気力線は、 この電気力線シミュレータでは、直交していない。 この電気力線シミュレータの精度の限界だと思われる。

電場 ベクトルの方は、等電位線に直交しており、アノードからカソードへ、ほぼ垂直に電流が流れていることが確認できた。 また、対向するアノードとカソードの間の等電位線は混んでおり、もっとも電流密度 が大きいのは対向するアノードとカソードの間と思われる。

等電位線(等電位面)は、平面上(空間中)の電位の等しい点をつないだ線(面)です。 等電位線は、気象の天気図の等圧線、地図の等高線と同じ概念と思ってさしつかえありません。

大きな平行板電極を小間隔で向かい合わせると、電界の強さおよびその方向が、均一になります。 これを平等電界と言います。 でも、板の端の部分では電界が両電極板の外側に出る形になり平等電界ではなくなります。 この現象を端効果たんこうか(縁効果えんこうか)と言います。 https://em.ten-navi.com/dictionary/1763/

ワークショップを楽しみましょう 1 ) 。 グループ人数は、5〜6名とします。 4名以下にならず、7名を超えないようにしてください。

初対面の場合は、自己紹介をしましょう。 雑談をして、アイスブレイクしましょう。

リーダー(司会進行)を決めてください。 そのほかのメンバーの 役割(記録係、資料作成係、プレゼンター( 登壇者))を決めてください。

グループ名を決めてください。

記録係は、試験答案用紙表面の最上部に、授業科目名、グループ名を記入してください。 メンバーは、記録係に従い、役割、学籍番号、氏名を直筆署名してください。 その際、 筆頭著者を登壇者の氏名の前に〇をつけてください。

討論を開始したら、記録係は討論の内容(議事)を試験答案用紙裏面に記録してください。

討論がまとまったら、資料作成係は、試験答案用紙表面に グラフィカルアブストラクト に表現してください。 グラフィカルアブストラクトは、板書しやすいように作図してください。 図は独立した著作物とみなされます。 図を描いた人は、図の下部に著作権のクレジット表示(©2025,氏名)を直筆署名してください。

学生証を配置し、役割、学籍番号、氏名を直筆署名して 答案用紙全体をを撮影してください。 撮影の際は、図の著作者の許諾をとってください。 撮影した画像は平常の学習成果物として、期末の 成績評価申請書の 平常点の申請に使います。 画像がない場合、平常点の申請はできません。 演題、グループ名、共著者名がわかるように撮影し、各回ごとの復習として画像をWebClassにアップロードしておくと便利です。

登壇者は、プレゼンテーションのイメージをしましょう 2 ) 。 メラビアンの法則を意識して、 非言語表現も工夫しましょう 3 ) 。

グループ名が指名された後で、じゃんけんなどで登壇者を決めるのは、授業進行の妨げとなりますので、 必ず、討論前に 登壇者を決めてください。

記名だけして、討論に参加しない場合、不正行為として扱うことがありますので、必ず討論に参加してください。 自分から参加できなそうな人には、積極的に声がけをお願いします。

無作為抽出で指名します。 指名された方が所属するグループで決めた登壇者に、 プレゼンテーションしてもらいます 4 ) 。

プレゼンテーションは、必ずグラフィカルアブストラクトを板書しながら、行ってください。 無言でお尻を聴衆に向けたまま、板書だけする時間をとることは避けてください。

質疑応答の際も、無作為抽出で指名しますので、指名された方が所属するグループのプレゼンターが質問、コメント、アドバイスをしてください。 ディベートとしての反対意見は、大歓迎です。

*平常演習の配点は、授業1回ごとに、一律加点です。 平常演習には、ワークショップ、意見交換、発表、質疑応答など授業時間内の学習活動を含みます。 そのほかに授業時間外の0.5時間の学習活動を含みます。 平常点は、学期末に WebClass の 成績評価申請書 に申告していただき集計します。

授業時間外の活動の一助としてWebClassへの提出を推奨します。〆切は講義後1週間です。 ただし平常点の加点は、授業時間内の学習活動も含みます。 WebClass への提出のみでの、平常点の申告はご遠慮ください。

WebClass への平常演習提出は、推奨しますが、必須ではありません。 提出されていなくとも、 成績評価申請書 に、各回の授業時間以外の0.5時間の取り組みが申告されれば十分です。未提出だからと心配することはありません。

成績評価申請書 では、それぞれの授業で何を学び身につけたかを申告してもらいます。 WebClass に提出したかどうかより、身につけることを優先してください。 授業で取り上げたトピックや、グループワークの意見交換の内容は、期末までノート 5 ) などに記録しておくことを推奨します。 逆に授業に参加していないのに、WebClassの出席や提出だけの場合は不正行為として扱うことがあります。 平常の取り組みだけで、「到達目標を最低限達成している。成績区分:C」となります。 評点が60点に満たない場合は、不合格となります。 欠席した場合、課外報告書へ取り組むことで挽回してください。 出席が60%に満たない場合、課外報告書を提出しても、単位認定できません。