2021年4月22日(木) 10:30-16:30

図

【音声テスト】正弦波(サイン波)(440Hz)

10:30~12:00 講義 第1部(90分)

12:00~12:45 お昼休み(45分)

12:45~14:15 講義 第2部(90分)

14:15~14:25 休憩(10分)

14:25~15:55 講義 第3部(90分)

15:55~16:05 休憩(10分)

16:05~16:30 講義 第4部(15分)、質疑応答、時間予備

戻る

進む

3

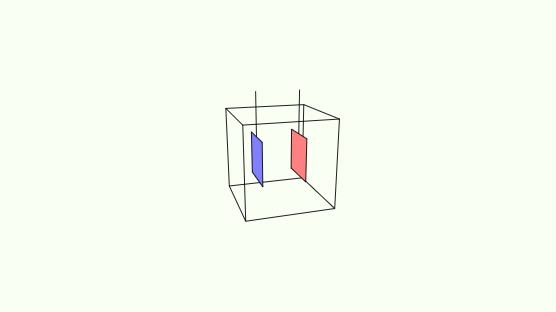

材料から見た電池の構造設計と工程設計

-

3-1

材料が同じでも電池性能は変わる?

-

3-2

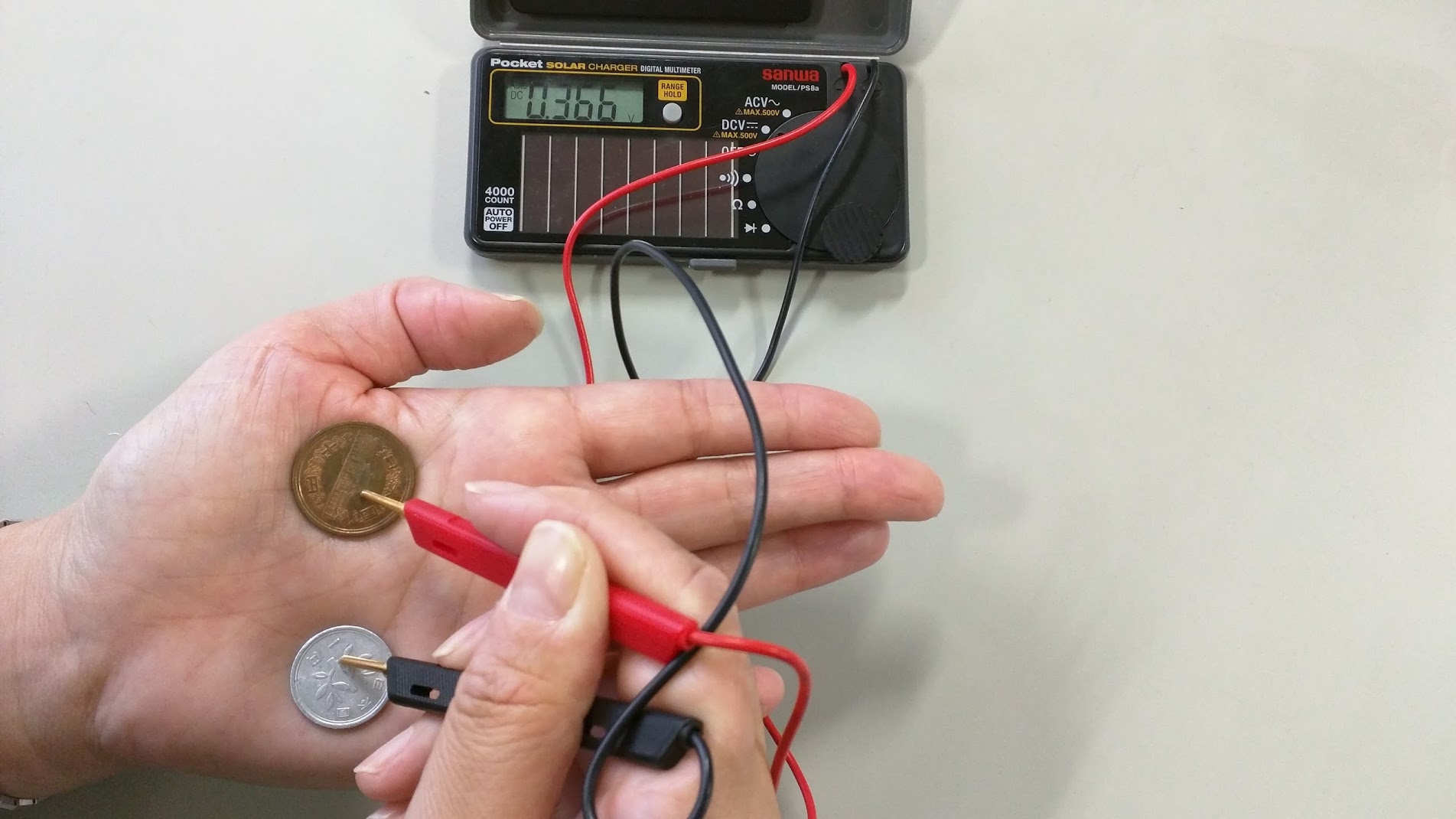

充電式電池に求められる材料と形状の可逆性

-

3-3

スラリー塗工工程と乾燥工程による電極と導電ネットワークの形成

-

3-4

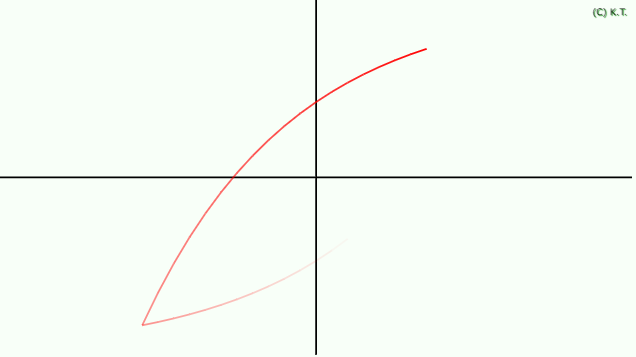

過充電時におけるバインダー樹脂と炭素粒子界面破壊

-

3-5

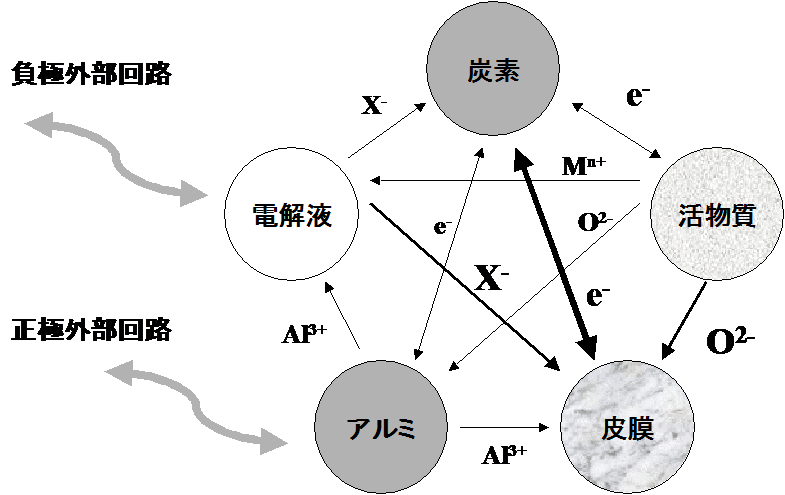

バインダー樹脂が種々の界面に与える影響

-

3-6

分散剤や界面活性剤の残存や異物が電池性能に与える影響

-

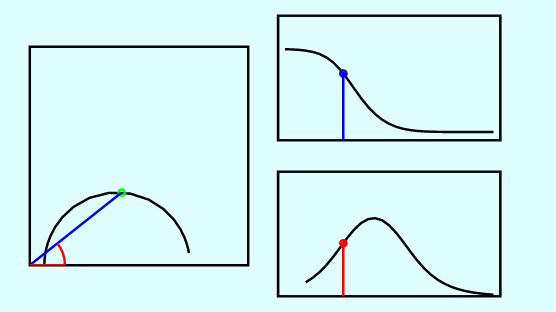

3-7

導電助剤と集電体との接触抵抗が電池性能に与える影響

-

3-8

電解質がマイクロショートやデンドライド形成に与える影響

-

3-9

活物質の表面やSEIが電池性能にに与える影響

-

3-10

タブリードやパッケージが電池性能にに与える影響

4

リチウムイオン二次電池のパワーマネジメント

-

4-1

単電池と組み電池、ハイブリッド蓄電システム

-

4-2

クラウドとエッジを活用した電池のモニタリング

-

4-3

リモートセンシングにおけるサイバー攻撃からの防御

-

4-4

IoTやAIを使ったバッテリシステムの制御と劣化やトラブルの診断

-

4-5

脱炭素社会に向けた再生可能エネルギー利用とV2H、超小型モビリティにおける蓄電システム

🏠

🏠

🏠

🏠