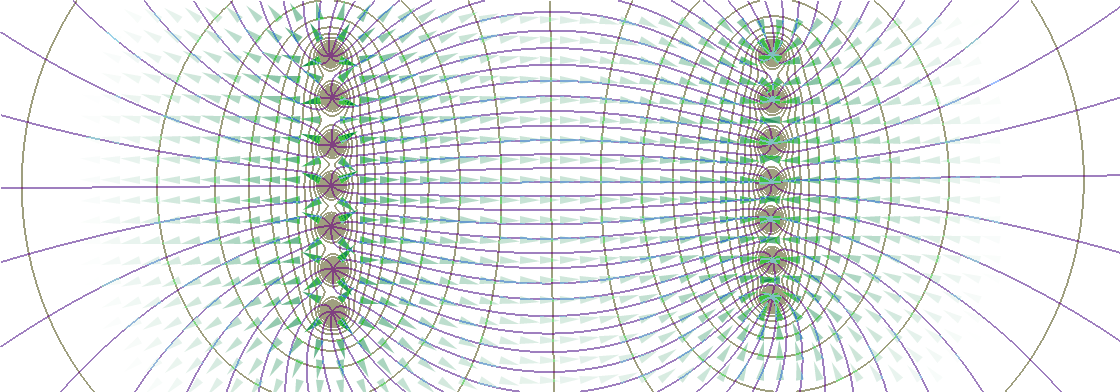

研究が終わったら、研究題目、緒言(背景、理論、目的)、方法(準備するもの、組み立て方、測定手順)、結果(等電位線の図)、考察、参考文献の順に、報告書にまとめましょう。

※1工業技術基礎、p.124

課外報告書の書き方について

課外

報告書

は、感想文ではありません。

データ

の提示方法を工夫することで、

共著者の役割

の感情や思想を創作的に表現してください。

データ

は、単なる実験事実や科学的数値です。

しかし、結果は、

著者による創作的な表現であり、

著作物です。

-

できるだけ短く簡潔に。

-

事実をあるがまま(客観的)に。

-

感想や思い(主観)を交えない。

🆖美味しかった。🆖面白かった。

図

3

.

報告書作成の心得

|

|

-

課題を確認する。

-

報告書

の主題(テーマ)を決める

-

報告書

の素材(

参考文献、

データ)を集める

1

)

|

|

|

-

報告書

の

構成

(緒言、

方法、結果の内容)

を考える

-

緒言

は、出典の明らかな

出版物

から。参考文献を明記する。

-

方法

は、読者が追試できるように具体的に過去形で書く。

🆖多めのお湯を注いだ⇒🆗1000mL、100℃のお湯を注いだ

🆖適宜、適量、約

🆖ゆでて水にさらす⇒🆗ゆでて水にさらした

-

著者を確認する

2

)

。

-

本文の執筆(下書き、草稿)をする。

-

見直し(推敲)をする。

-

清書(脱稿)して、提出(報告)する。

|

図

4

.

報告書作成と提出の流れ

課外報告書は、学習保証時間8時間を要件とします。

期末にWebClassに提出する成績評価申請書には、主題の決定から、脱稿までの、それぞれに要した時間も含めてもらます。

データは、三現主義(現場・現物・現実)にのっとって収集してください。

課外報告書を広く役立てよう

学校教育法第百十三条に、

「大学は、教育研究の成果の普及活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。」

とあります。

提出して終わり、ではもったいありません。

評価のための提出ではなく、誰かを笑顔にする取り組みにしてみませんか?

取り組んだ内容について、ぜひ、友人、知人、家族など広く伝えて役立てましょう。

また、意見やアドバイスを積極的に取り入れましょう。

査読された内容ではありませんが、

SNSなどで伝えていくこともいいでしょう。

ホームページで公表することも推奨します。

そのやり方は、

情報処理概論の演習を活用してください。

公表にあたっては、ネットストーキングの被害などから身を守る工夫をしましょう。

評価のために提出するだけでは、それを誰かが複製して利用することはありません。

複製して利用する価値があるとき、複製する権利は、著者にあり、それを著作権と言います。

評価を得るために他人の著作物を複製行為は、著者の著作権の侵害となります。

また評価をえなかったとしても、他人の著作物の剽窃行為は、倫理的にいかがなものかと思います。

課外報告書に複数で取り組む場合の注意点

課外報告書に取り組むにあたって、複数人で取り組むことはかまいません。コミュニケーションをとって、チームとしてプロジェクトに取り組んでください。

報告書は、個人の著作物です。

協働でテーマに取り組んでも、ひとりひとりが独立に報告書を作成し、提出してください。

複数人で取り組んだことを明らかにするため、共著者として、共同研究者を書いてください。執筆者(提出者)を筆頭著者としてください。

共著者の役割を明らかにしてください。

慣例にしたがう引用は、かまいませんが、自分が執筆した部分と、共同研究者の著作から引用した部分が、区別できるようにしてください。その部分を、実際に誰が執筆したのか、明らかでないような、引用の仕方(コピペされているのに、誰が書いたかわからないような状態)は、ご遠慮ください。

図や写真は、独立した著作物とみなされます。その場合は、引用ではなく転載となります。たとえば、写真は撮影者に著作権があります。許諾をとったうえで、自分以外の共同研究者が撮影した写真を掲載する場合は、著作権のクレジットを明記してください。もちろん、協働制作物を、それぞれが写真に撮影した場合は、それぞれが、それぞれの写真の著作権を持ちますので、クレジット表記は必要ありません。

著作物とは、著者の感情や思想を、創作的に表現したものです。それを踏まえて、報告書を作成してください。

表

1

.

研究不正(FFP)

| 項目 |

説明 |

事例 |

|

|

|

|

捏造

(fabrication)

|

実験していない

データ

を、でっちあげて、あたかも実験した

データ

のように表現してはいけません |

ディオパン事件

3

)

4

)

|

| 改ざん

(falsification) |

データ

や情報を都合のいいように書き換えてはいけません |

|

| 盗用・剽窃

(plagiarism) |

他人の

論文

やアイディアなどを無断でコピペしてはいけません。

デジタル技術の発達で、コピペが簡単になった分、盗用も簡単になりました。

たとえ、自分の既発表

論文でも、

引用

5

)

ではなくそのまま流用すると「自己剽窃」です。

図表

は、引用ではなく、転載なので原則として、転載許諾が必要です。

|

|

| 二重投稿 |

一度、公表した内容を使いまわしてはいけません。

|

|

| 不適切な

オーサシップ |

貢献していないのに、

著者として名を連ねてはいけません。

名義貸しです。名義借りはだめです。

他人の

論文や報告書を、代筆していけません。

*

|

|

| 査読不正 |

著者が、匿名査読者になりすまして査読してはいきません。

匿名査読者を特定し、査読に影響を与えてはいけません。

査読者が、査読中の論文の内容を、自分の内容として公表してはいけません。

ハゲタカジャーナル、ハゲタカ学会に投稿してはいけません。

|

|

| 不正行為の証拠隠滅 |

不正行為があったことの証拠を隠滅したり、立証を妨害してはいけません。

|

|

*

*

課外報告書の配点と取り扱いについて

課外報告書の配点は一律10点加点です。

単位数を2単位とすると、2×30時間が標準学習保証時間です。

最低学習保証時間のほかに、取り組んだ内容1件につき一律10点加点します。

2×30時間を100点満点とし、そこから最低学習保証時間を差し引いて、10点で割ると、

課外報告書の標準的な学習時間が計算できます。

つまり、課外報告書の学習保証時間は、8時間(約1日)です。

十分な時間をかけていない報告書の提出は、不正行為として扱うこともあります。

また課外報告書は、教室でやれない課外活動の報告です。

現場・現実・現物などの実態を伴っていない報告書の提出は、不正行為として扱うことがあります。

予習報告書は、課外報告書として申請できます。

設問ごとに別々の報告とすることはできません。その場合は、二重投稿(自己盗用)の不正行為として扱うことがあります。

成績評価申請書では、書誌情報、課外報告書の要旨(アブストラクト)、費やした時間(学習保証時間)、かかったコスト、現場・現実・現物のエビデンスなど指定された要件を申告してもらいます。