安定した電圧を生成するウエストン電池は、長年電圧計の較正に用いられてきた。 しかしウエストン電池は人体に有害である水銀を使用しており、また電解質には水溶液を用いているため管理するのが難しい。

そこで本実験では、ICを用いて1Vの基準電源を作成し、それをウエストン電池の代わりとする。 さらに基準電源・抵抗尺・検流計をもちいてポテンショメーターを作り、未知電池の起電力を測定することを目標とする。

回路の基礎がわからないという人へ...

以下に準備するものを示す。

【電子部品】| 記号 | 型番or値 | 画像 | リンク |

|---|---|---|---|

| IC1 | REF02CPZ | REF02CPZ | REF02 データシート |

| IC2 | OP275GP | OP275GP | OP275 データシート |

| C1 | 0.1μF | セラミックコンデンサ | 購入元?秋月電子 |

| C2 | 0.1μF | ― | ― |

| R1 | 1kΩ | 抵抗 | 購入元秋月電子 |

| R2 | 1kΩ | ― | ― |

| R3 | 1kΩ | ― | ― |

| R4 | 1kΩ | ― | ― |

| R5 | 1kΩ | ― | ― |

| R6 | 1kΩ | ― | ― |

| D1 | 1SS270A | ダイオード | 購入元秋月電子 |

| D2 | 1SS270A | ― | ― |

| G1 | 9V型電池 | 9V型電池 | ― |

| G2 | 9V型電池 | ― | ― |

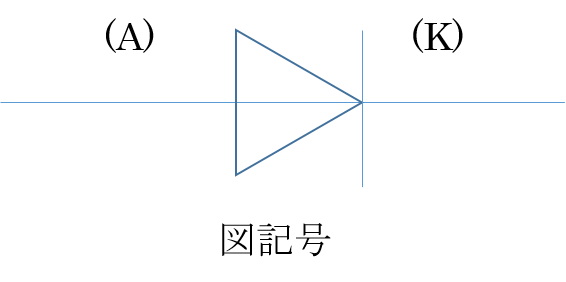

IC:集積回路 C:コンデンサ R:抵抗 D:ダイオード G:電池

【その他】

| 名前 | 型番or値 | 画像 |

|---|---|---|

| ブレッドボード | EIC-1202B | ブレッドボード |

| ジャンパー線 | ― | ジャンパー線 |

| 電池スナップ | ― | 電池スナップ |

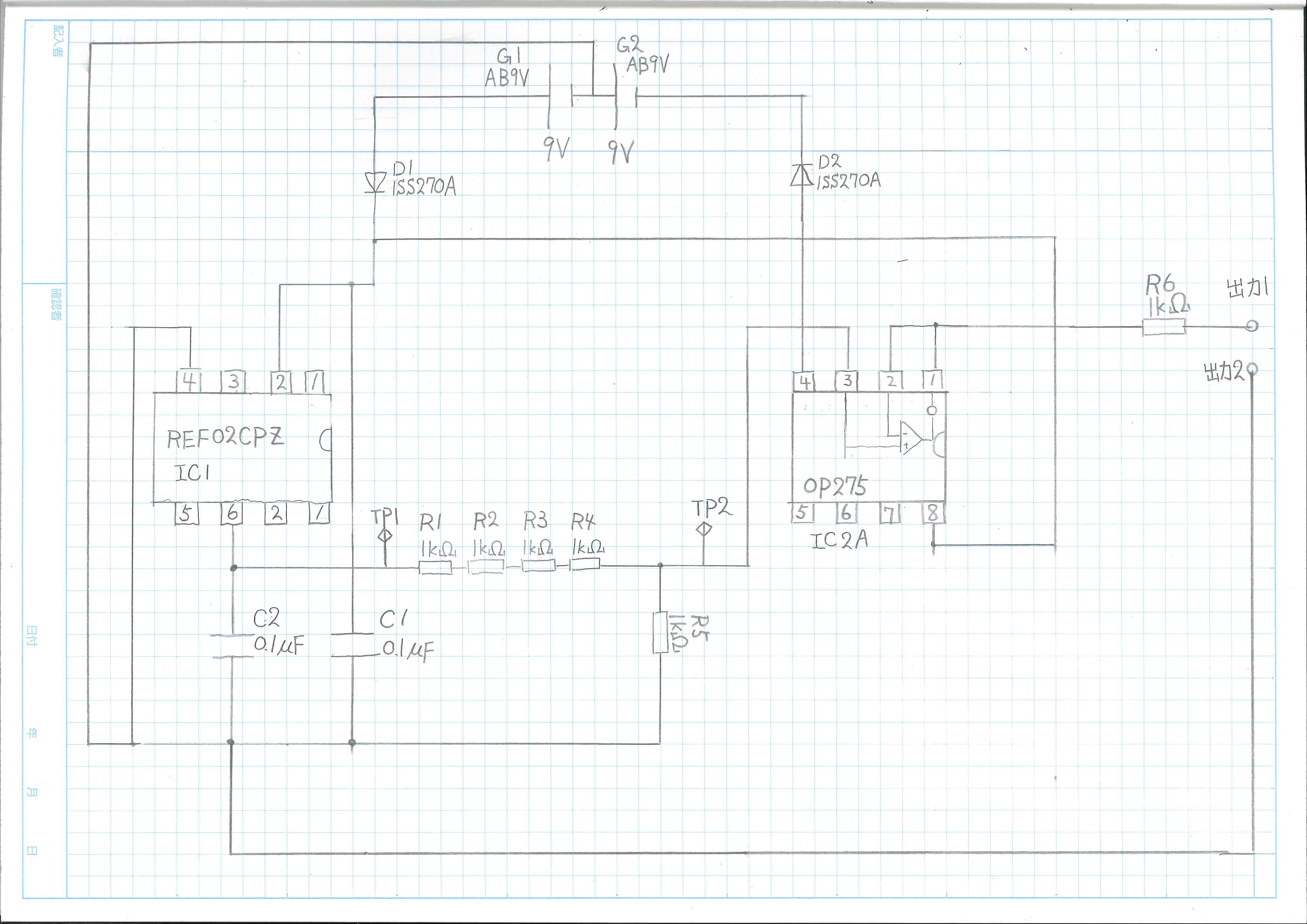

下記の回路図をもとに、ブレットボード上に回路を作成。回路図の記号がわからないときは工業技術基礎の巻末⑤ページ 「おもな電気用図記号」を参考に調べてください。

TP1,TP2 は測定点(Test Point)を示す。

REF02CPZは出力ピン(Vout)から5Vの安定した電圧を供給します。TP1とGNDにテスターを当てて本当に5Vが出力され ているか確認してください。

5Vの電圧を手に入れたら、抵抗器を用いて電圧を分割し1Vにします。TP2とGNDにテスターを当てて電位を確認してください。

電圧を分割し1Vの電圧が得られたら、オペアンプを用いてさらに電圧を安定させます。今回はオペアンプにOP275GPを使用し ます。 OP275GPの出力ピン(OUT)とマイナス側の入力ピン(-IN)をつないでください。またオペアンプのプラス側の入力ピン (+IN)に分割した電圧とをつなぎます。しかし、オペアンプは電源と繫がないと動作しません。オペアンプの電源供給のた めには、V+ピンに+9V,V-ピンに-9Vの電圧をかけます。

OP275GPの出力ピンにさらに1kΩの抵抗をつないだものを「出力-1」, GNDと直接つながるものを「出力-2」とします。出力-1 にテスターの赤のリード棒、出力-2に黒のリード棒を当ててください。安定した1Vの電圧が得られたと思います。これが標準 電池に代わる基準電源となります。出力-1が基準電源のプラス、出力-2が基準電源のマイナスとなり、抵抗尺と検流計 (もしくはコンパレータ)につなぐことで未知の電池の電圧を求めることができます。

以下に回路の実体配線図を示す。

図 大前国生くんの実体配線図

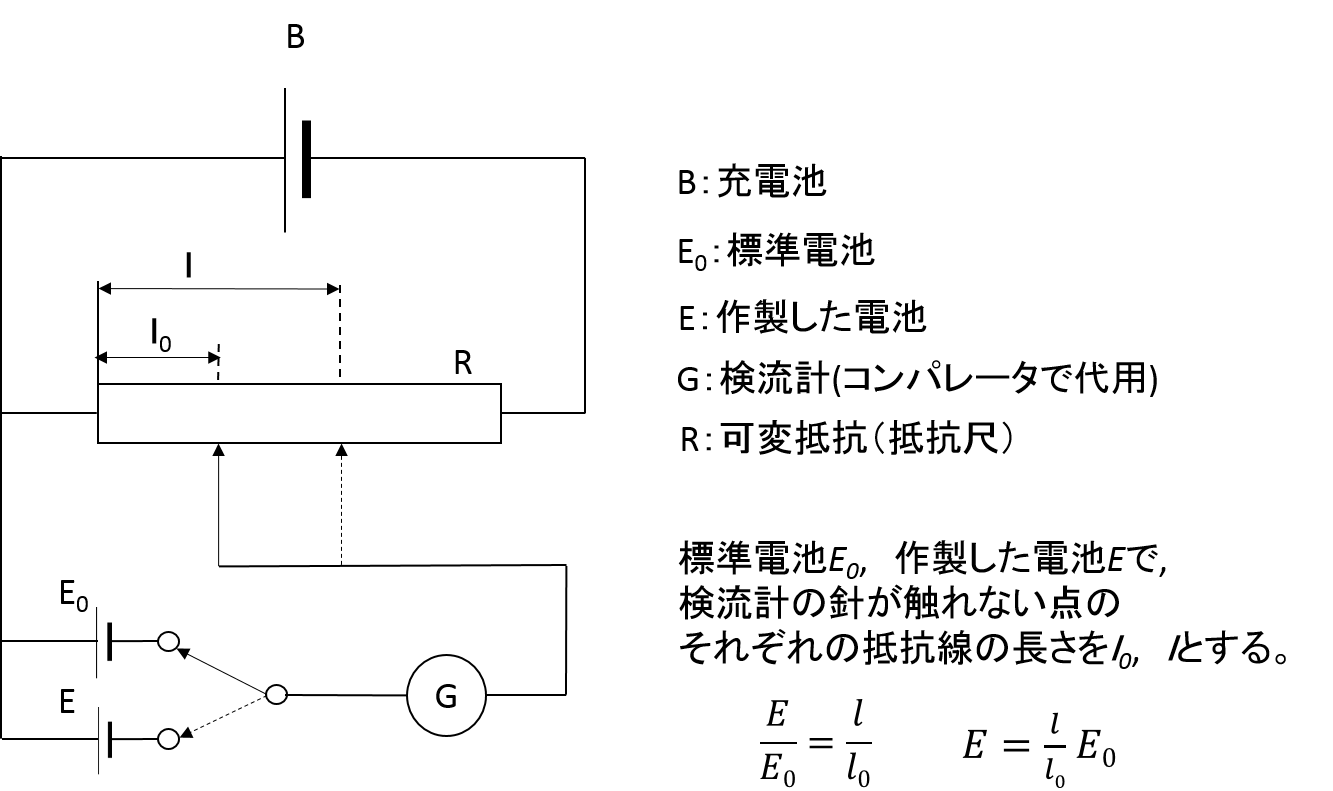

下のような回路を組んでください。検流計の針が0をさすときの抵抗尺の長さの比で、未知電池の電圧を知ることができます。

図. 電位差計(ポテンショメータ)(©2015 小野寺伸也)

写真1 基準電源を抵抗尺につないだとき

写真2 未知電池を抵抗尺につないだとき

写真3 検流計の様子

基準電源キットには細かい部品が多く含まれています。管理しやすいように、使ったものは元あったところに戻すようにしてください。

「回路とか組んだことがない!わからない!!」という人は工業技術基礎(巻頭P③, P133-134, 巻末P④-⑤がおすすめである) を読んだり、googleでいろいろ検索しながら進めていきましょう。

ブレットボードは電子回路を組むときに用いられる試作用の基板のことです。はんだ付けをすることなく回路が組めるので、 電子部品の配置を変えたりしながら回路を自由に組むことができます。ブレットボードは同じ数字同士が裏側でつながって います。実際にテスターを当ててどこが通電しているのか調査してみてもよいでしょう。

また、今回の回路でも用いるIC(集積回路)をブレッドボード上に配置する際には、ブレッドボード中央の溝をまたぐように してください。

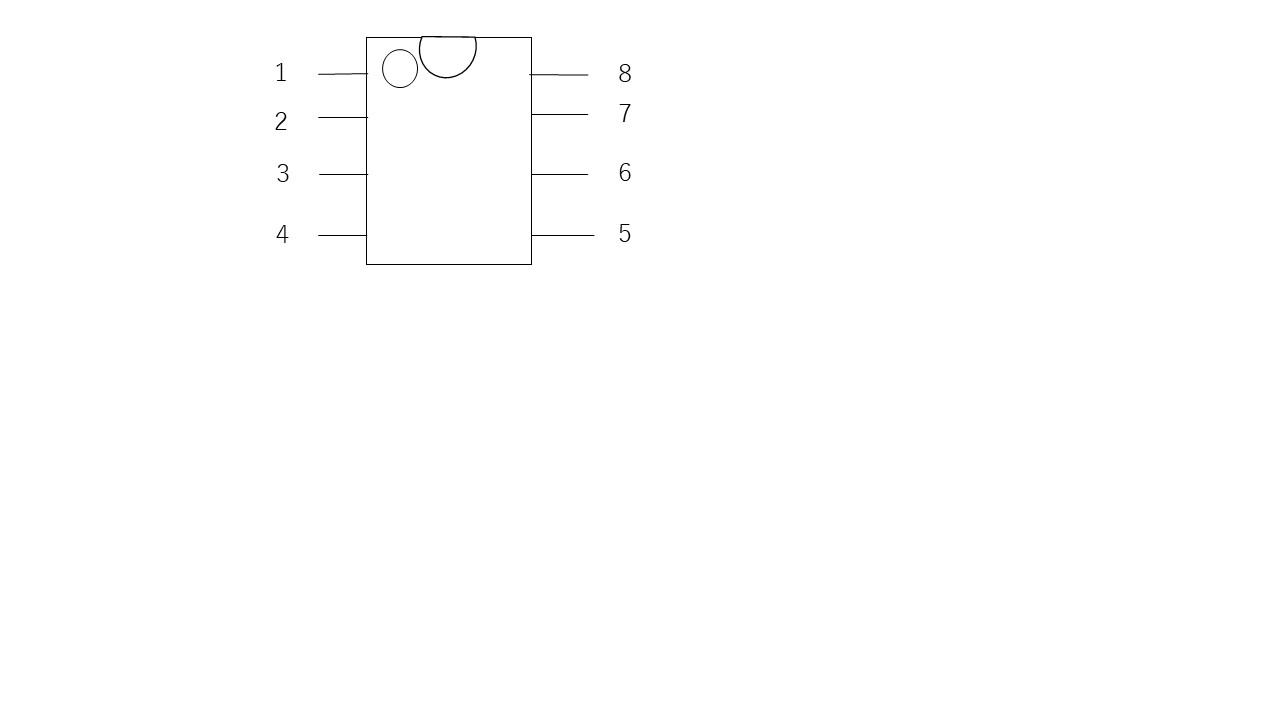

ICは複数の足(ピンともいう)をもっており、それぞれ役割があります(データシート参照)。それぞれ別の役割をもってい る足の住所を示したものがICの足番号です。ICの脚番号は以下のようにつけられています。

1. ICの足を下にして置く。

2. 上面のへこみを上側に見る。

3. へこみの左側から反時計回りに「1,2,3,~」と数える。

解説:阿部友香 図:大前国生

ICの足番号に気を付けながら回路を組んでいきましょう。

GNDとはグランドといい、電位の基準点を示します。(アースとは意味が違うので注意してください!)GND同士はつなげる 必要があります。ブレッドボード上でうまくつなげましょう。

標高や水深を考えるとき、水面の高さ0mを基準として考えますよね。電気回路も同じで電位を考えるためには電位の基準と なる点を決める必要があります。そこで用いられるのがGNDなのです。GNDを0Vとすれば、テスターを使ってTPの電位を求め ることができますね。

以下、参考画像(図 白谷貴明)

部品は無理に引っ張ったり、押し込んだりしない。物理的に壊れます。

電池同士をつなぐとショートします。電池が熱くなったり煙が出たらすぐに電池を外してください。

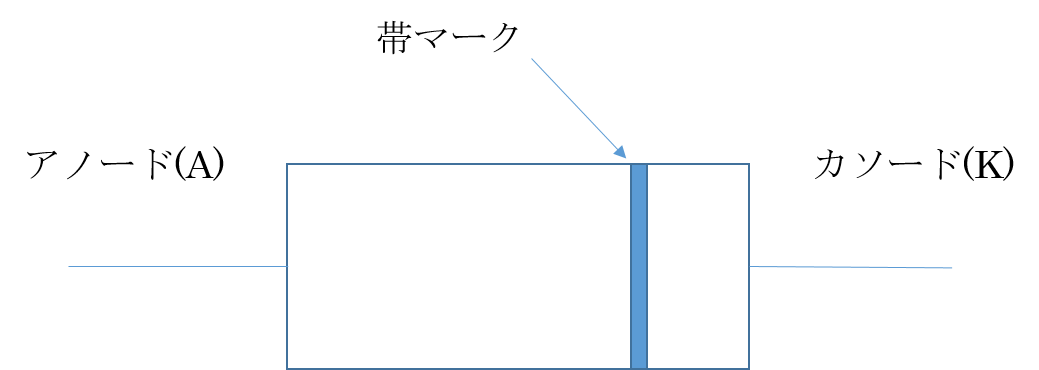

ダイオードには向きがあります。ダイオードはアノード側(+)からカソード側(-)にしか電流を流しません。

図 田中真未のダイオードの図

物質化学工学実験Ⅱ 電池の起電力に戻れます。

参考Webページ物質化学工学実験Ⅳ

参考書 実教出版株式会社 工業技術基礎